マラウイ料理とコーヒー,紅茶の体験会

公開日:2025.06.22

こちら になります!

コーヒーは深煎りと中煎りの二つを飲み比べてもらいました!

マラウイの6月:旬の食べ物

公開日:2025.06.20

寒くなってきた最近は「さつまいも」や「かぼちゃ」などがよく売られています。

かぼちゃは日本のカボチャほどは甘みが少ないですが、食物繊維がたっぷりでお腹にたまるのでマラウイアンのお昼ご飯になっています。

ちなみに、木村さんは寒い季節にも関わらず、頭を坊主にする体験をしたそうです!

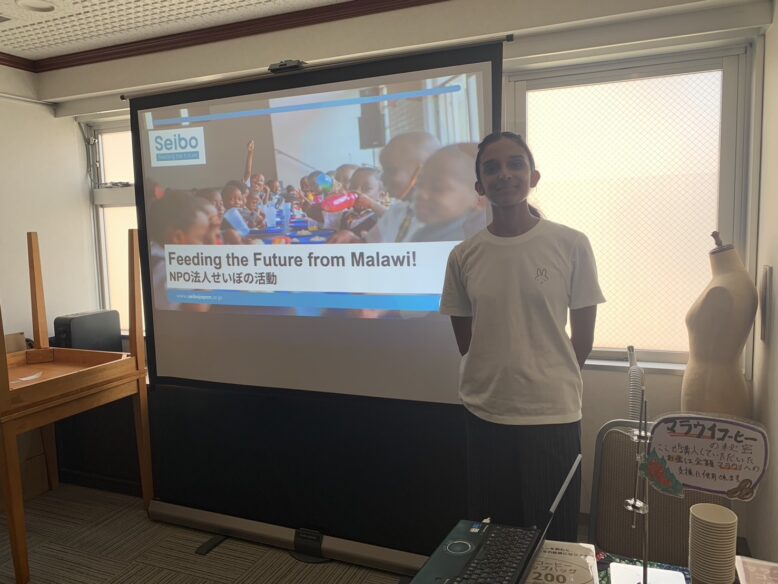

キワニス千代田での講演会

公開日:2025.06.19

学校給食支援の大事さ、そして日本人が何ができるかについても、考える時間となり、世代を超えてチャリティのために活動をする原動力になりました。

岩倉高校との授業が開始されました!

公開日:2025.06.17

また、現地のスタッフともオンラインで交流し、さらにマラウイを身近に感じて頂き、大学生スタッフとの交流でさらに自分たちのできる活動を見つけていくきっかけになっていると思います。

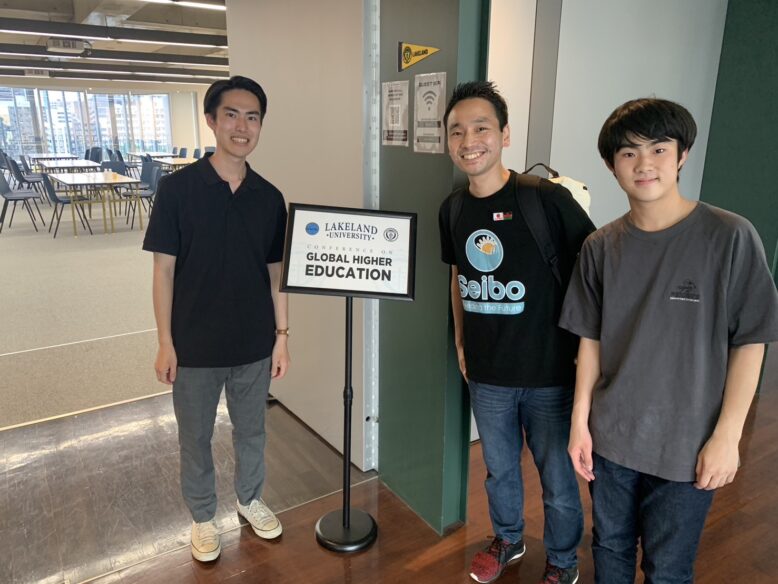

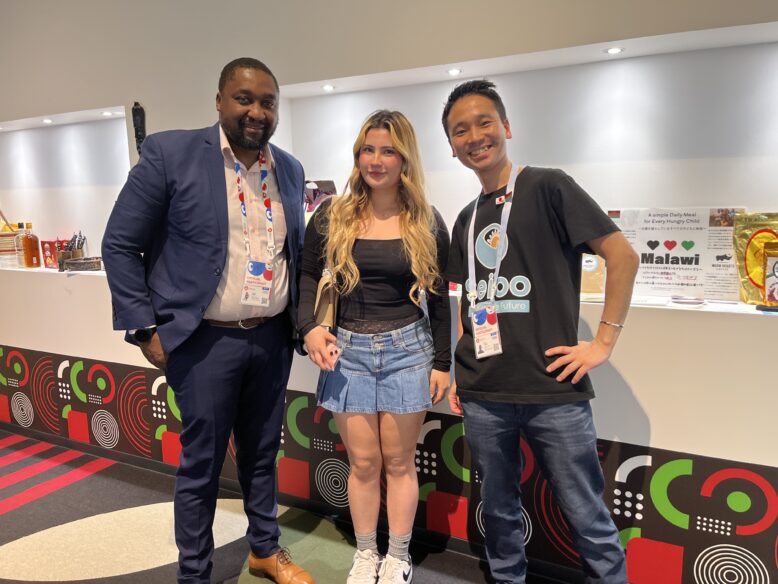

Global Higher Educationにてコーヒーを提供しました!

公開日:2025.06.08

引き続き、どうぞよろしくお願いします!

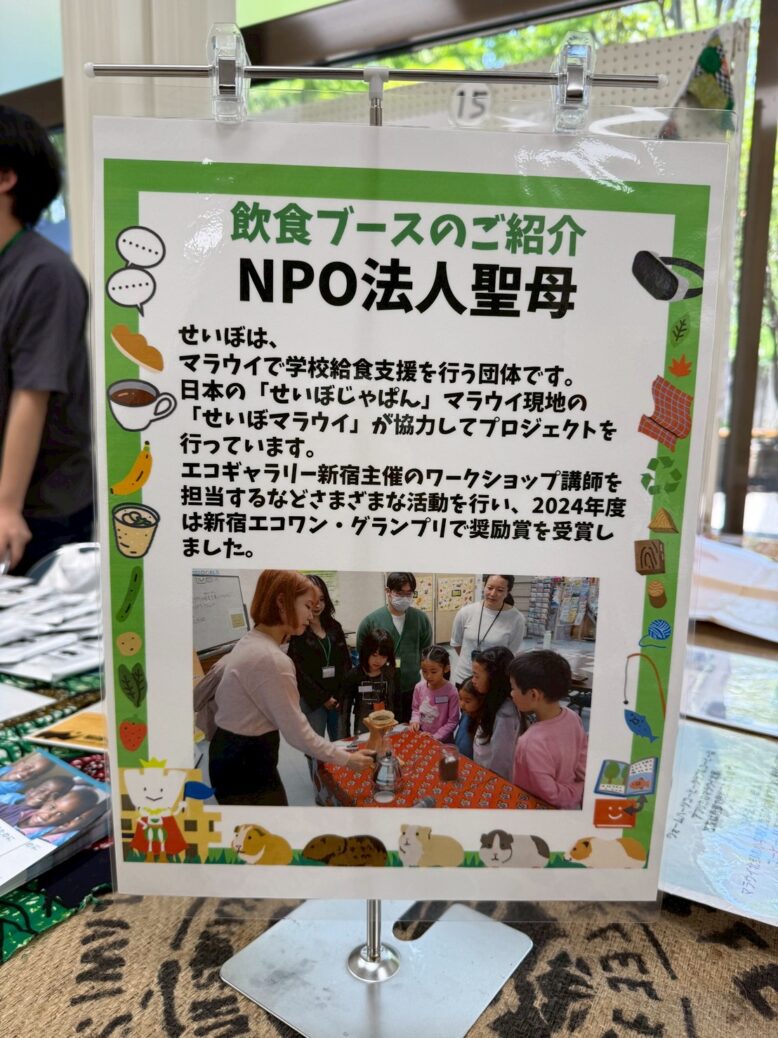

新宿エコライフ祭りに出店しました

公開日:2025.06.08

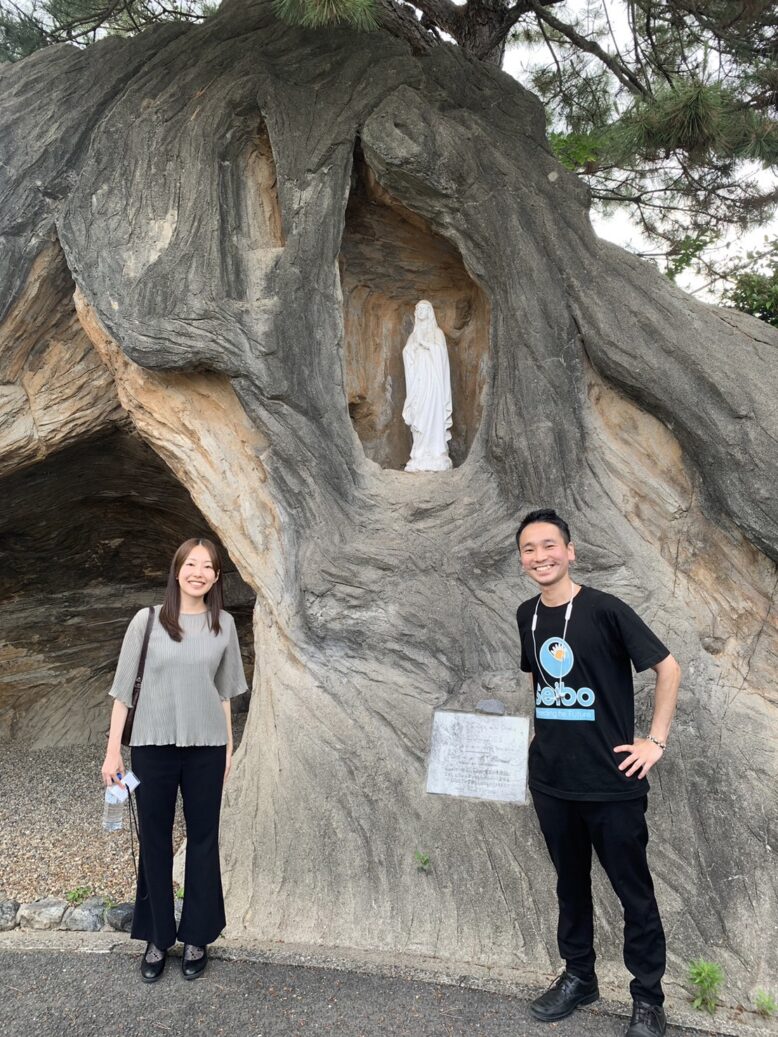

長崎純心大学で講演をしました!

公開日:2025.06.04

これからも、どうぞよろしくお願いします。

香里ヌヴェール高等学校での授業開始

公開日:2025.05.31

※サワコ・ネービンさんとNPO法人せいぼの関わりは、こちらからもご覧ください!

その結果、私たち協働しマラウイの支援を通して「母なる大地」であるアフリカの未来を作っていければと考えています。

そして、大阪万博開催中の2025年5月ということもあり、マラウイが入っているコモンズA館のスタッフも授業に来てくれました。

Marist Brothers International SchoolのService Fair

公開日:2025.05.31

さらに、学校の皆さんは大阪で開催中の大阪万博にも来てくださり、マラウイのパビリオンでさらに学びと出会いを深めて下さり、メンバーの中にはインターンとして活躍してくださっている方もおります。

宮崎学園高等学校と大阪万博

公開日:2025.05.29

高校生がこうして責任感を持って活動をしてくれることは、とても心強く万博が未来に繋がる教育の場、若い方の活躍の場になることも実感しました!

オールソフィアンフェスティバル2025

公開日:2025.05.28

学生スタッフ、ボランティア同士の交流にもなり、次に繫がる良い機会になったと思います。

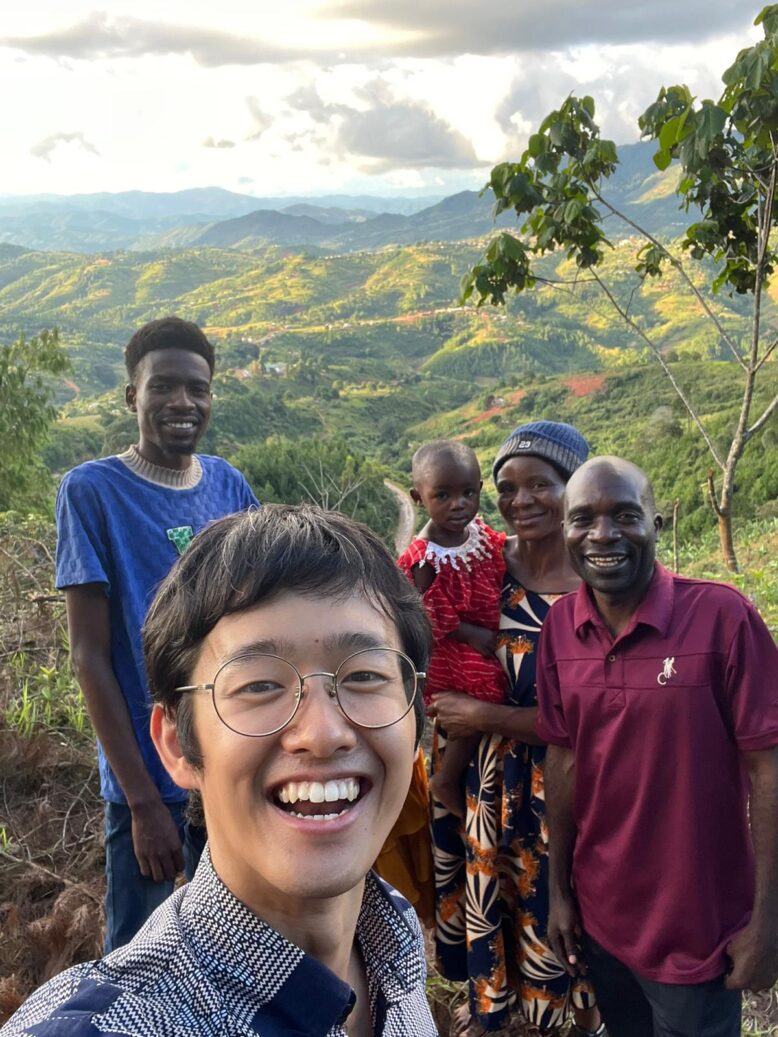

マラウイ給食支援現場、コーヒー農園訪問記

公開日:2025.05.25

2025年4月、東京外国語大学の山本貴仁さんが、マラウイでの私たちの給食支援現場、せいぼが扱っているコーヒーが採れている農園である、ミスク農園に訪問をして頂きました。こちら から見て頂けますので、是非ご覧ください。こちら 。

また、せいぼの会員になって頂くことで、給食支援現場の様子の御共有、総会の参加やイベントでの活動のご案内、さらにはコーヒー農園の情報も始めとして現地の状況を共有させて頂きます。こちら から詳細をご覧ください!

投稿ナビゲーション