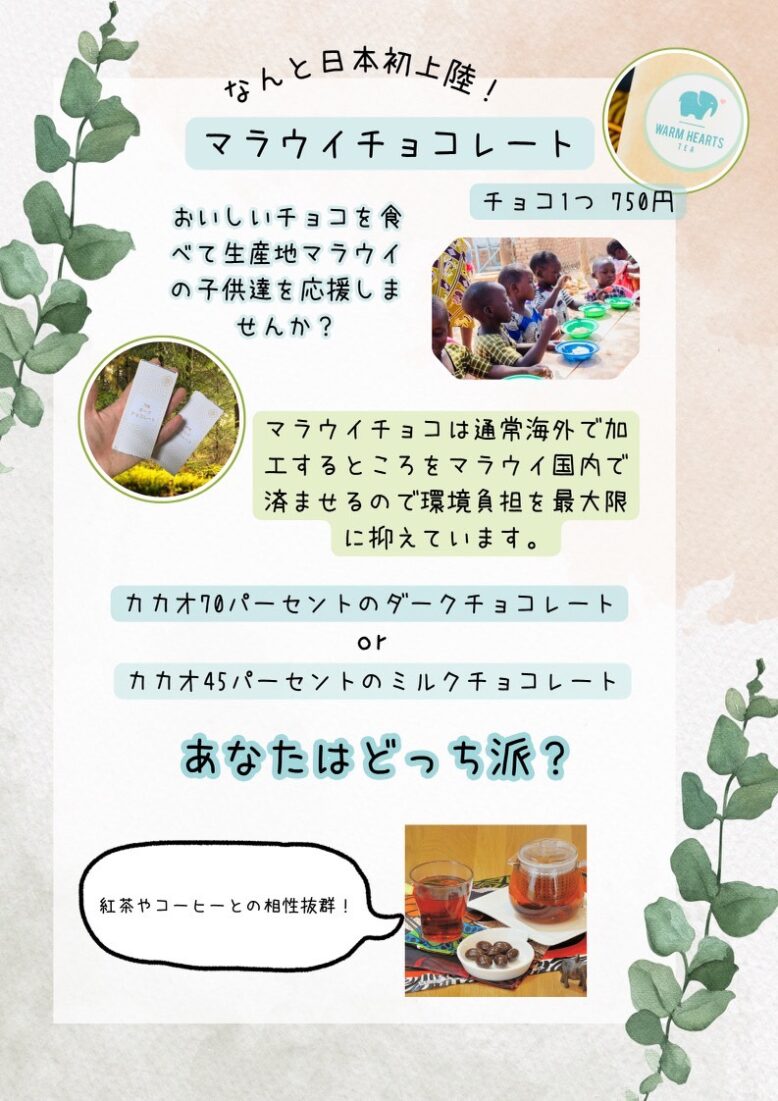

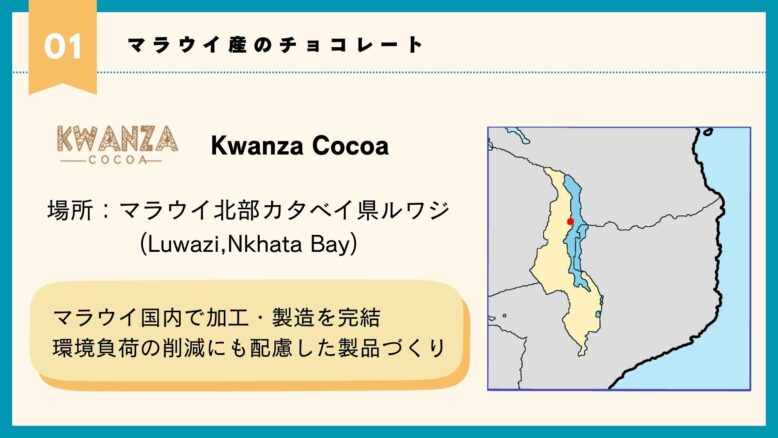

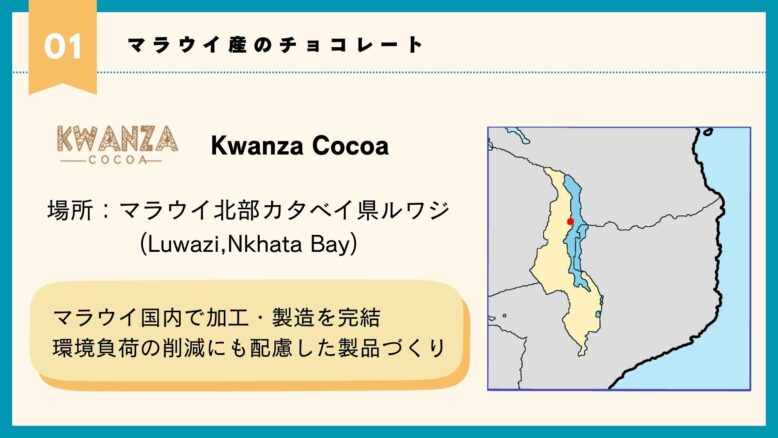

マラウイ北部カタベイ県ルワジで誕生した「Kwanza Cocoa」は、マラウイ初で唯一のビーントゥバー(Bean to Bar)チョコレートメーカーです。

カカオ豆の栽培から加工、製造までをすべて国内で完結させ、環境に配慮しながら丁寧に仕上げられたチョコレートは、アフリカ・アメリカ・イギリスなどでも高く評価されています。

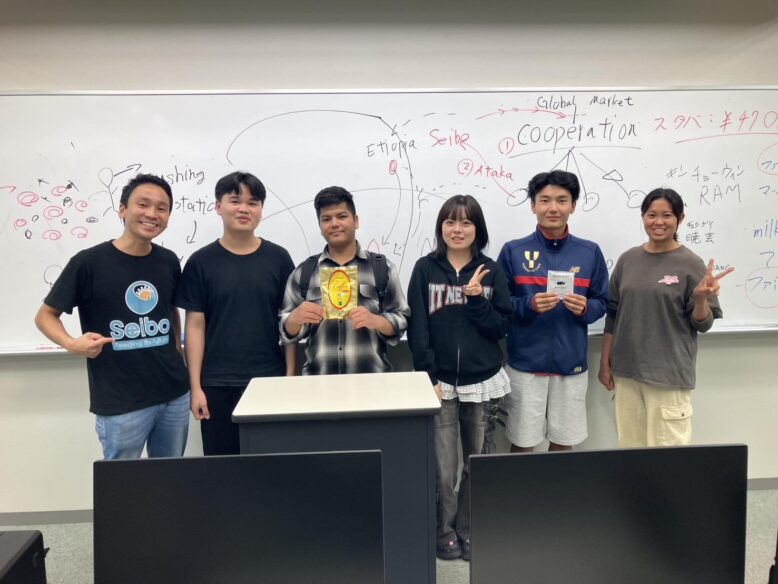

日本では、NPO法人せいぼが初めて輸入し、チャリティ型で販売します!

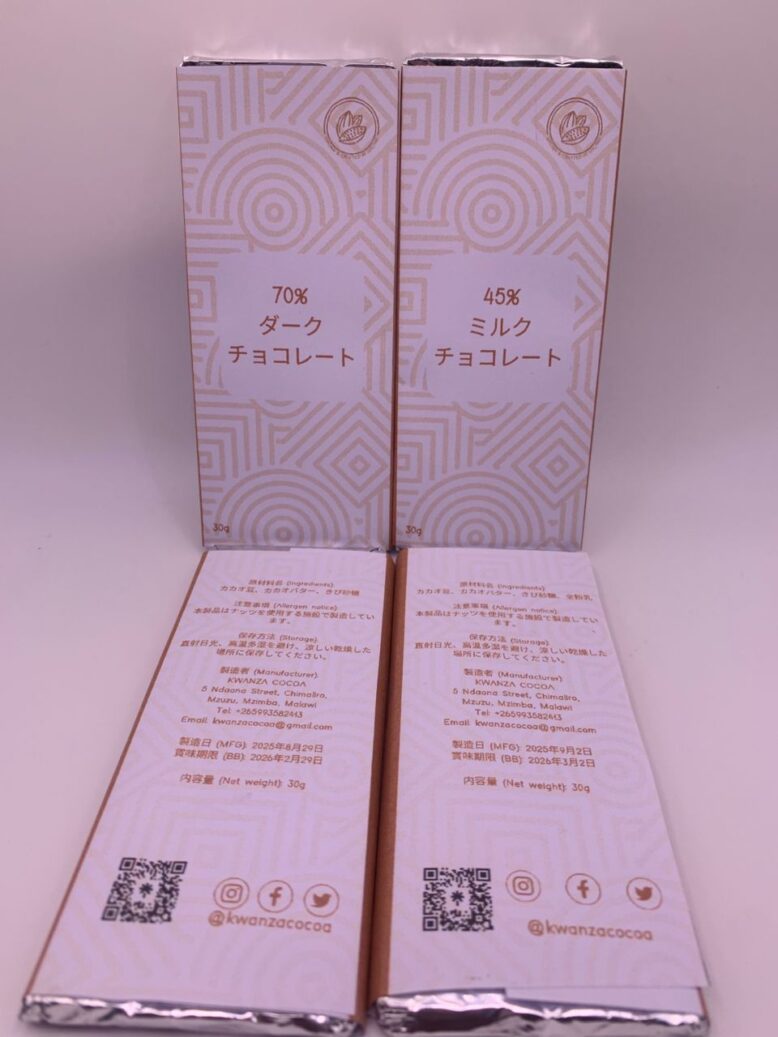

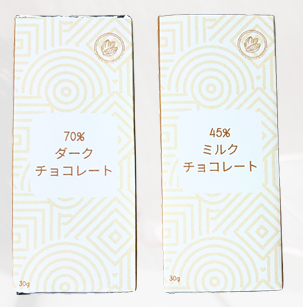

・商品詳細

種類も豊富で、以下のようなものがあります。

-90%ダークチョコレート

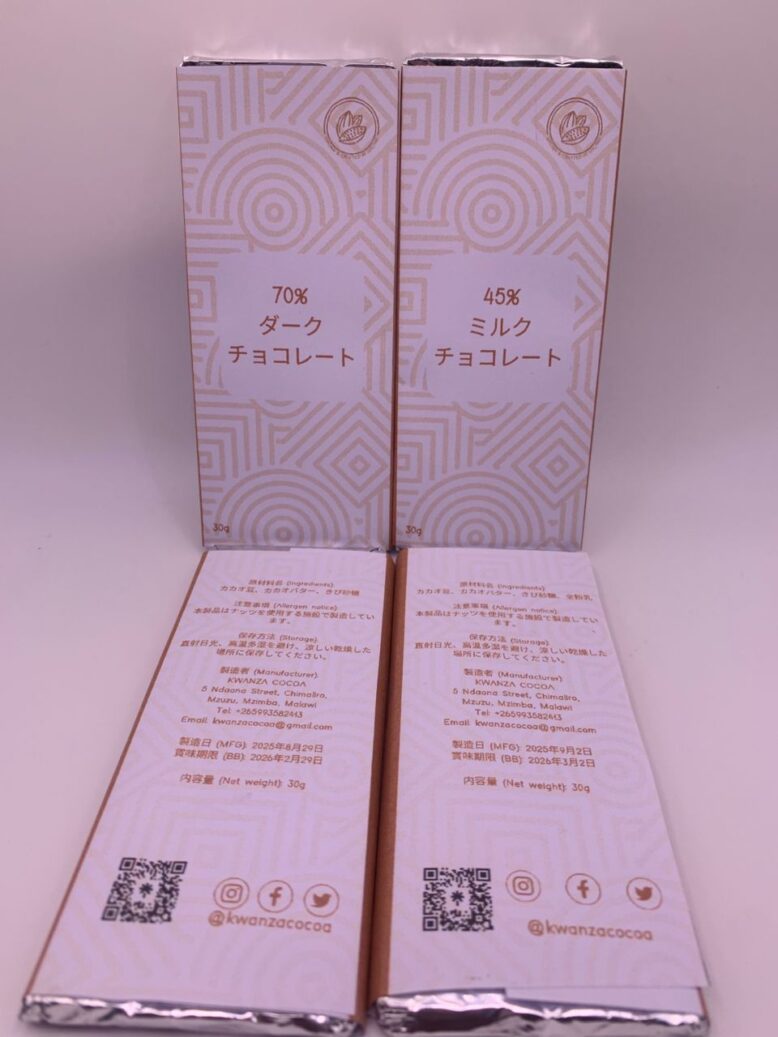

-70%ダークチョコレート

-KUMBUZI & SEA SALT(唐辛子と海塩)

-HEMP SEED(麻の実ナッツ)入りダークチョコ

-モカチョコレート

-ミルクチョコレート

以上以外にも、多彩なラインナップを展開。バータイプのほか、ボンボンやスプレッドなども製造されています。

せいぼでは、今回ミルクチョコレートと、70%ダークチョコレートを仕入れています。

農園での取り組みと労働環境

Kwanza Cocoa の特徴は、チョコレートの美味しさだけでなく、働く人々の生活を守る仕組みにもあります。

女性農家への支援

社員13名のうち約6割が女性。さらに、地域の女性農家に苗木や栽培研修を無償で提供し、自立した収入源を確保できるようサポートしています。農園で働く女性たちは、子育てや家事と両立しながら、安定した収入を得ることができます。

持続可能な農業環境

年間3,000本以上のカカオの木を植樹することで、農園の環境を豊かにし、気候変動への耐性を高めています。単なる農作業の現場ではなく、未来を見据えた「学びと実践の場」として機能しているのです。

フェアな労働条件

農園での作業は、児童労働を排し、大人が適正な賃金を受け取れる体制が整っています。農家は「Out-growers Program」を通じて会社と直接契約を結び、安定的にカカオを出荷できる仕組みを持っています。これにより、中間搾取を防ぎ、農家の手取りを確保しています。

環境と人を尊重するチョコレート

一般的なカカオは海外で加工されることが多く、長距離輸送によってCO₂が排出されます。しかし Kwanza Cocoa はマラウイ国内ですべてを完結させるため、環境負荷を最小限に抑えています。

さらに農園見学や試食体験の「Tastings & Tours」では、地元住民や訪問者が農園の仕事に触れ、チョコレートができるまでの背景を実感できるようにしています。ここでは、収穫したカカオを割って発酵させる作業、天日での乾燥、焙煎の工程まで体験可能です。

・ペアリング

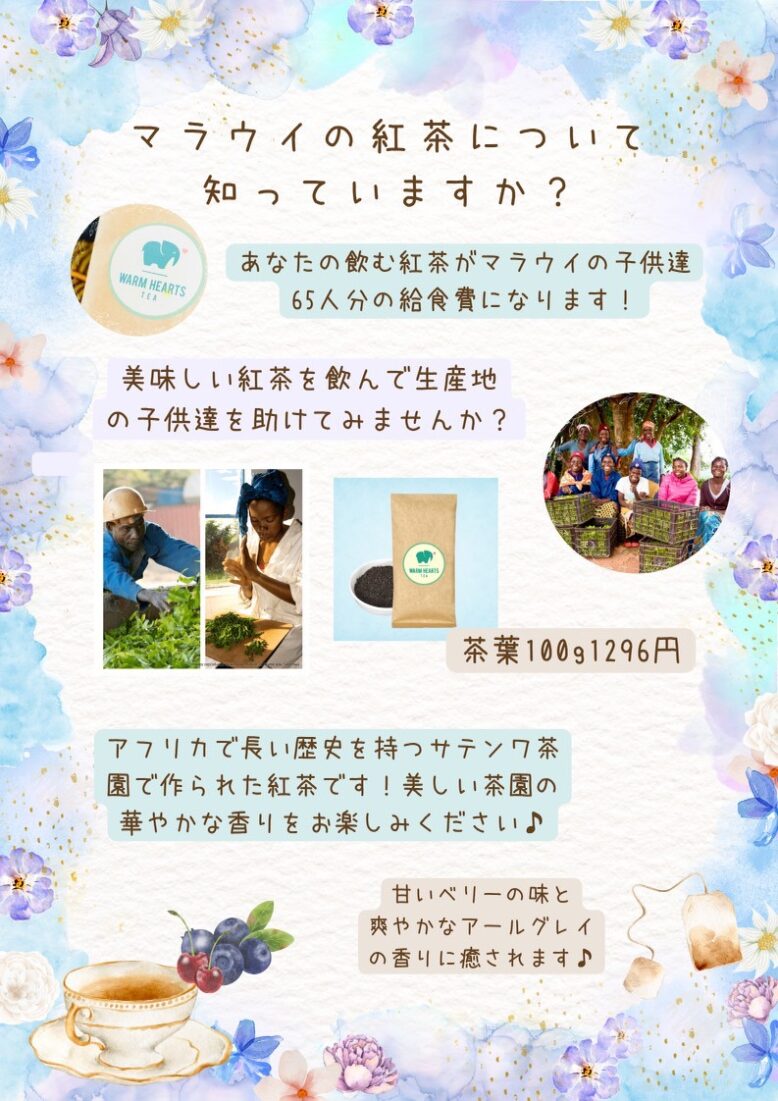

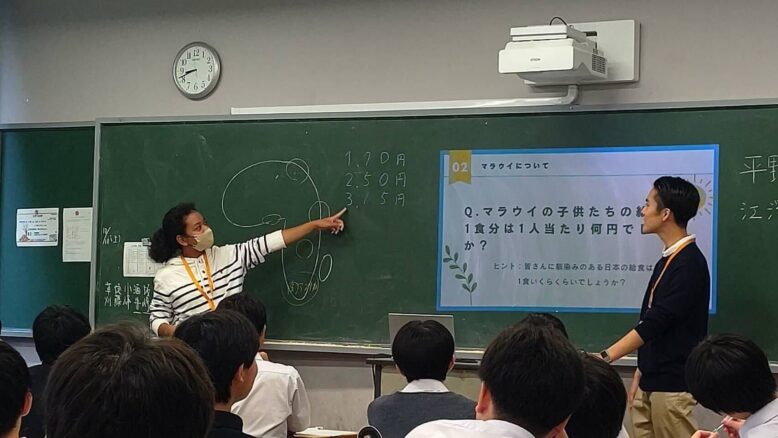

コーヒーと相性の良いマラウイ産チョコレートです。

ブラックコーヒーにはミルクチョコレート、深煎りにはハイカカオのダークチョコレートと、それぞれ絶妙なペアリングが楽しめます。

「おいしい」時間が「未来を育てる一歩」になります。

ぜひ、NPO法人せいぼの寄付型チョコレートを味わいながら、マラウイの子どもたちの笑顔に思いを馳せてください。