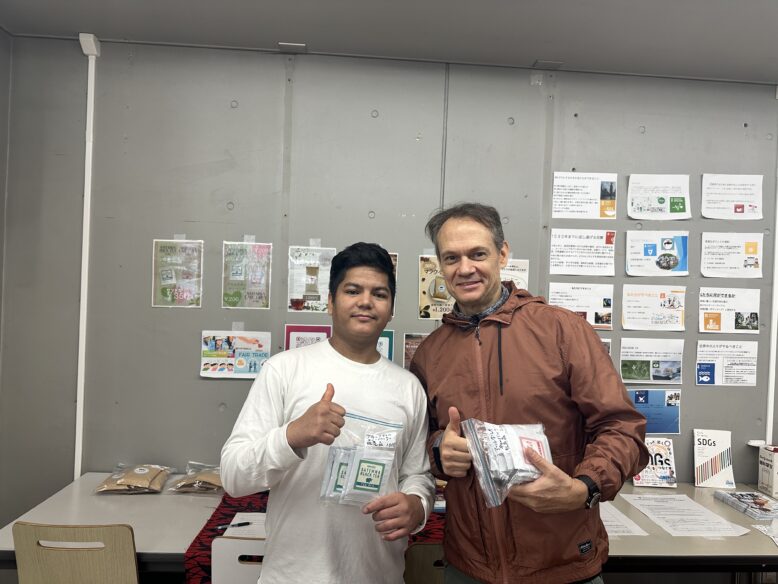

せいぼは、清瀬駅でふれあいロード秋まつりに出店しました!

地元のイベントでにぎわいを見せていて、売り上げとしては1200食分に相当する給食支援分となりました。

せいぼは、清瀬近くのカトリック教会や学校とも繫がりがあり、今回良い地元と繋がる機会となりました!

イベント内では、明治学院大学のUmee Coffeeという学生団体の皆さんとも活動ができました。

今後も、せいぼは活動の場所を増やし、多くの方々にマラウイのことについて知って頂けるように、活動を展開していきます。

せいぼは、清瀬駅でふれあいロード秋まつりに出店しました!

地元のイベントでにぎわいを見せていて、売り上げとしては1200食分に相当する給食支援分となりました。

せいぼは、清瀬近くのカトリック教会や学校とも繫がりがあり、今回良い地元と繋がる機会となりました!

イベント内では、明治学院大学のUmee Coffeeという学生団体の皆さんとも活動ができました。

今後も、せいぼは活動の場所を増やし、多くの方々にマラウイのことについて知って頂けるように、活動を展開していきます。

せいぼのスタッフ代表として、平野健太郎、吉田怜の二人が、マラウイを訪問しました。

1.ムジンバ地区

二人は10月27日にムジンバに到着し、28日と29日には共に8つの小学校を訪問しました。

これらの訪問中、彼らは児童、教師、そしてボランティアの調理員たちと交流しました。

彼らは、ポリッジ(お粥)をかき混ぜ、子どもたちに配膳し、試食し、そして児童たちと触れ合いました。

また、チャベレ小学校で行われた食器配布活動にも参加しました。

彼らの訪問は、学校コミュニティに興奮と励ましをもたらしました。

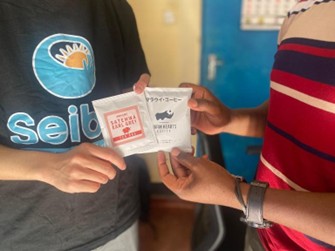

支援を受けている人々や運営委員会のメンバーにとって、給食プログラムを支えている人々に直接会い、交流できたことは大変意義深いことでした。日本のチームはまた、「ウォームハーツ・コーヒー」のドリップバッグを持参しました。

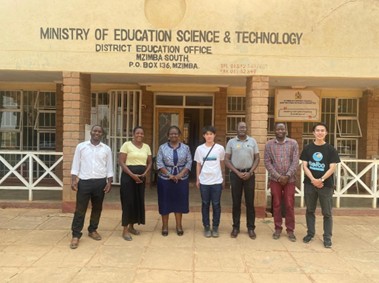

ムジンバ訪問の締めくくりとして、私たちは地区教育事務所(District Education Office)へ表敬訪問を行い、地区教育マネージャー(DEM)とCEO(最高責任者)にお会いしました。

当局者の方々は、ムジンバの子どもたちの教育と栄養状態の改善に対する、せいぼじゃぱんの継続的な支援に感謝の意を表されました。

私たちはまた、給食プログラムの実施体制をさらに強化する方法についても話し合い、会議は集合写真を撮って終了しました。

10月30日、プログラムのさらなるモニタリングと(支援者との)交流のため、日本のチームと共にブランタイヤへ移動しました。

せいぼ・マラウイチームへのコーヒー、紅茶のプレゼント

ムジンバオフィスでの集合写真

健太郎さんがカニェレレ小学校でお粥を混ぜる様子

ムジンバLEA小学校で子どもたちに怜さんが給食を配る様子

ムジンバLEA小学校で健太郎さんが給食を配る様子

怜さんがマテウ小学校で給食を提供する様子

カニェレレ小学校での1年生との集合写真

マチェレチェタ小学校での集合写真

ムジンバLEA小学校でのせいぼのスタッフとボランティアの集合写真

ムジンバ地区教育マネージャーおよびCEOとの集合写真

2.ブランタイヤ地区

ブランタイヤでは、いくつかのCBCCや保育園を訪問し、授業を見学したり、教師や保育者と交流したり、子どもたちと充実した時間を過ごしました。

ブウェンバCBCCでは、彼らは喜んでポリッジ(お粥)の配膳を手伝い、ドレス、シャツ、ズボン、靴下、ケープなどの衣類を寄贈しました。

これには幼い子どもたちも満面の笑みを浮かべ、大喜びでした。

子どもたちの温かさ、笑い声、そして感謝の気持ちは、その瞬間を本当に記憶に残るものにし、せいぼじゃぱんの支援が持つ意義深い影響力を浮き彫りにしました。

子どもたちの手洗いを手伝う様子

ブウェンバCBCCで給食を配る様子

ブウェンバCBCCで給食を配る様子

衣類を配布する様子

シャツを配布する様子

せいぼじゃぱんからのプレゼントを手にして喜ぶ子どもたち

ブウェンバCBCCでの集合写真

ティヴィラネ保育園での在庫台帳の確認

フューチャー・リーダーズ保育園での授業見学

日本からのスタッフをお見送る前に、ブランタイヤのオフィスで撮った集合写真

②Kriver(クリバー)幼稚園

「せいぼが私たちの学校で衛生管理を推進してくれたことに感謝しています。

今では、ポリッジ(お粥)だけでなく、おやつ(スナック)を食べるときでさえ、食事の前にはまず手を洗うことが(児童たちの)習慣となっています。

このささやかな習慣が、子どもたちの健康を守り、喜んで食事をとれるようにする上で、大きな違いを生み出しています」と、クリバー幼稚園のSHN(学校保健・栄養)担当教師である先生は誇らしげに語りました。

手を洗うクリバー幼稚園の児童 (2025年10月8日)

温かい笑顔と献身的な気持ちで、木村直さんは愛情と思いやりを込めてポリッジを準備していました。

彼女がお粥をかき混ぜると、リクニ・パーラの食欲をそそる香りが辺りに漂い、五感を刺激し、これから出される栄養価の高い食事への期待感を高めます。

愛情と真心を込めて準備されたその食事が、子どもたちの空腹を満たすだけでなく、その心をも温めるであろうことは明らかでした。

(マクウィカ保育園にて)

子どもたちの心温まる笑顔と喜びに満ちた表情は、日々の学校のポリッジお粥に対する感謝の表現です。

彼らの輝くような顔つきは深い感謝の念を伝え、この取り組みが彼らの幼い人生に与えている前向きな影響を物語っています。

これらの輝く顔は、栄養とケアを提供することの価値を常に私たちに思い起こさせ、この価値ある活動への継続的な支援と献身を促してくれるのです。

(マクウィカ保育園にて)

リクニ・パーラは、子どもたちが安全かつ快適に食べられるよう、適温に冷ましながら、お皿に丁寧によそわれました。

この思いやりのある一手間は、子どもたちに不快な思いをさせるのではなく、喜びと栄養を届けたいという提供者の意図を明確に示しています。

この食事は、幼い受益者である子どもたちの幸福と健やかな生活を育むことを目的として提供されているのです。

すべての調理員は、エプロンや調理帽といった適切な調理服を着用しなければなりません。

未来のリーダーたちの健康を守るため、ポリッジを準備する際は、清潔さを保つことが最も重要です。

(マクウィカ保育園にて)

木村直さんは、出席している子どもたち一人ひとりに確実に行き渡るよう、お皿の数を几帳面に数えながら、正確かつ丁寧にポリッジを配膳しました。

ポリッジはその日の出席者数に合わせて、過不足が出ないように調理されています。彼女は規定の分量を守り、すべての子どもが適切な量のリクニ・パーラを受け取れるようにすることで、栄養バランスの取れた食事を提供しました。

(ティビラネ保育園にて)

木村直さんは、せいぼ・マラウイのブランタイヤ・オフィスが行ってきた取り組みに感謝の意を伝えるため、同オフィスを表敬訪問しました。

この訪問はまた、オフィスとの関わりの思い出を残すとともに、コミュニティに前向きな影響を与えているチームの努力を称え、その功績を認識する機会ともなりました。

(せいぼ・ブランタイヤオフィスにて)

おしゃべりをするのに最も適した時間は、多くの場合、子どもたちが温かく心安らぐポリッジを味わっている食事の時です。

食事を楽しんでいる間、子どもたちはリラックスして幸せな気分になるため、物語や経験を共有するには理想的な時間となります。

子どもたちが様々な話を語り聞かせるにつれ、雰囲気は笑いと喜びに満たされ、幸福と一体感の大切な思い出が作られていきます。

温かい一杯のお粥が、未来を育みます。

子どもたちがポリッジお粥を味わうとき、その輝く笑顔が部屋を照らします。

彼らの目は感謝に輝き、この日々の恵みに対する心からの感謝を伝えています。

安らぎと喜びをもたらしてくれるこの栄養価の高い食事は、彼らにとってその日一番の楽しみなのです。

給食支援データ(10月)

合計支援給食数:429,950食

北部ムジンバ地区:373,444食

南部ブランタイヤ地区:56,506食

2025年の活動レポートが、現地から送られてきました。

今回も、北部の小学校、南部の幼稚園、CBCCの様子をお伝えいたします。

1.ムジンバ地区

①Kaphuta(カプータ)小学校

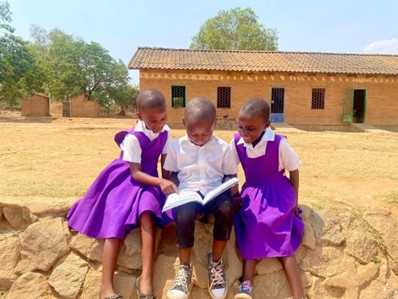

グループワークの時間、児童たち(生徒たち)が一冊の本の周りに集まり、その顔は好奇心と興奮で輝いています。

学校給食プログラムのおかげで、この子どもたちはエネルギーに満ちた状態で登校し、学ぶ準備が整っています。このような光景は、ささやかな食事が心と体の両方にいかに活力を与え、生徒たちが学習に熱心に取り組み、熱意をもって新しいアイデアを探求することを可能にしているかを示しています。

グループワークで新しいアイデアを探求し、目を輝かせているカプータ小学校の児童たち(2025年 10月1日)

学校給食プログラムは、栄養価の高いポリッジ(お粥)を提供するだけにとどまらず、適切な衛生管理のような健康的な習慣も奨励しています。これらは、子どもたちが学校で安全かつ健康に過ごすために不可欠なことです。

このような光景は、せいぼの取り組みが、子どもたちが健康で幸せに、そして学ぶ意欲をもって成長できるよう、心と体の両方を育んでいることを浮き彫りにしています。

嬉しそうに手を洗うカプータ小学校の児童(2025年10月6日)

明るい月曜の朝、きちんとした身なりの児童たちが、ポリッジ(お粥)の入ったカップを空に掲げ、新しい一週間が始まることへの感謝と興奮を表していました。

このように栄養価の高い食事を共にすることは、前向きなスタートを切るための雰囲気を作り出し、子どもたちの心と体の両方に活力を与えます。

このような光景は、学校給食プログラムが子どもたちに栄養を与えるだけでなく、熱意やモチベーション、そして毎日学校に来ることを楽しみに思う気持ちを育んでいることを映し出しています。

元気いっぱいに一週間をスタートする、カプータ小学校の児童たち

(2025年10月13日)

②Kazengo(カゼンゴ)小学校

1年生の生徒たちは、初めて登校した日、緊張のあまり泣いてしまうほどでした。

しかし、学校給食プログラムのおかげで、今では毎朝早く登校し、これから始まる一日を楽しみにしています。学校は楽しいかと尋ねられると、二人は「ポリッジ(お粥)が大好き!」と元気に答えてくれました。

このささやかな食事が、彼らの体に栄養を与えただけでなく、新しい学校環境で歓迎されている、安全だと感じさせ、熱心に学ぶ意欲を持つのにも役立っているのです。

食事を楽しむ生徒たち(2025年10月2日)

③Kazomba(カゾンバ)小学校

よく晴れた金曜日、カゾンバ小学校では、児童たちがポリッジ(お粥)のカップを手に集まり、笑い声と歓声が響き渡っていました。

週末を前にしたワクワク感がすでに漂っていましたが、学校給食が皆を一つにし、幸せを分かち合うひとときを生み出していました。

この光景は、学校給食プログラムが、子どもたちに栄養を与えるだけでなく、学校生活の中にコミュニティ意識、友情、そして喜びをいかに育んでいるかを映し出しています。

カゾンバ小学校で給食を嬉しそうに受け取る生徒たち(2025年10月3日)

金曜日の喜びに満たされたカゾンバ小学校の児童たち (2025年10月3日)

④Kabuku(カブク)小学校

10月16日、私たちの学校給食管理者は、カブク小学校において、ポリッジ(お粥)調理におけるベストプラクティスを徹底し、標準作業手順書に従うための実践的な調理実演を行いました。

このセッションは、薪の準備、水汲み、鍋の加熱といったゼロの状態から始まり、ボランティアの調理員の方々もすべての工程に熱心に参加しました。

これらの研修は、学校給食の質と安全性を高めるだけでなく、地域の調理員の能力向上にもつながり、すべての子どもたちが栄養価の高い、適切に調理されたポリッジを確実に受け取れるようにするものです。

火の準備

使用準備のできたかまど

水の分量についての指導

粉が投入され、笑顔が広がっている様子

せいぼのスタッフも、ボランティアの調理員と一緒にお粥(ポリッジ)をかき混ぜました。

私たちの手から、彼らの心へ。

セッションの最後は、集合写真で締めくくりました。

⑤食器の配布

私たちは、1年生用のカップ、石鹸、そしてボランティア調理員向けの保護具(帽子、エプロン、手袋)といった、プログラムを補完する物品を各学校に配布しました。これは、私たちのプログラムにおける衛生管理、安全性、そして全体的な有効性をサポートするものです。

Kanyerere(カニェレレ)小学校

小学校.jpg)

Kazengo(カゼンゴ)小学校

小学校.jpg)

小学校2.jpg)

Kaphuta(カプータ)小学校

今回のレポートは、二つの記事に分けてお届けします。

後半は、日本のスタッフの訪問の様子も併せて、お伝えします。

記事は、こちらになります。

給食支援データ(10月)

合計支援給食数:429,950食

北部ムジンバ地区:373,444食

南部ブランタイヤ地区:56,506食

星槎中学高等学校にて、NPO法人せいぼはマラウイ産コーヒーを販売させて頂き、約7000食分の給食に当たる額のご支援に繋がりました。

この度は、貴重な機会を頂きありがとうございました。

星槎中学高等学校様とは、2025年関西大阪万博のマラウイのナショナルデーの際からのお繫がりがあり、その後パビリオンの訪問時にスタッフが通訳をさせて頂いたり、マラウイについてご紹介をさせて頂いたりなど、多くの学習の場、活動の場で協働させて頂きました。

その中で、今回2025年11月15日に開催されたSeisa Africa Asia Bridge2025にも参加させて頂きました。

販売ではマラウイのアールグレイ、ストレートティ、コーヒー、チョコレートを取り扱い、多くの方に楽しんで頂きました。

これからも、どうぞよろしくお願いします!

大妻中学校・高等学校では、NPO法人せいぼのスタッフとマラウイに滞在する現地学生スタッフをオンラインでつなぎ、「NPOとは何か」「日本にいながらマラウイのためにできること」をテーマに授業を実施しました。

授業の前半では、せいぼが行うマラウイでの学校給食支援の活動を紹介しました。

少人数制で、学生との会話をしつつ、マラウイの子どもたちが「一日一食の給食」を通じて学びの機会を得ていること、その背景にある社会課題や教育格差について、現地の映像や学生スタッフの話を交えながら学びました。

後半はディスカッションの時間になりました。

生徒たちは「日本の中高生として、どのようにマラウイの子どもたちを応援できるか?」という問いに向き合い、活発に意見を交わしました。

中でも印象的だったのは、「女性のエンパワーメント」をキーワードに、自分たちがデザインしたキャラクターやグッズを通して、マラウイの女の子たちを応援するというアイデアです。

生徒たちは、大妻高校ならではの発想力と創造性を生かし、「自分たちが発信することで、遠く離れた国の誰かの笑顔につながる」ことの可能性を実感しました。

今回の授業を通じて、生徒たちは「支援」ではなく「つながり」としての国際協力の形を学びました。

NPO法人せいぼは、これからも教育現場との連携を通して、若い世代が社会課題に向き合う力を育む活動を続けていきます。

2025年10月、環太平洋大学(IPU)経済経営学部・現代経営学科の学生が主導する「カフェプロジェクト:TSUNAGU Café」において、NPO法人せいぼはマラウイ紅茶とマラウイコーヒーを通じて協働させていただきました。

「TSUNAGU Café」は”つながる・広がる・グローバル“を合言葉に、留学生と日本人の交流の場を設け、次なる挑戦者を輩出することを目的に活動しています。今回は、アフリカ・マラウイの紅茶、コーヒーを取り入れることで、学生の皆さんが「グローバルな視点」を体験的に探究してくださいました。

学生が創る「つなぐカフェ」

「TSUNAGU Café」は現代経営学科の授業「プロジェクト・ゼロ」の一環として2023年度前期にスタートした学生主体のプロジェクトです。学生が自ら経営・運営に挑戦し、企画・メニュー開発、会計、広報などすべての工程をチームで一から作り上げています。

プロジェクトでは、地元・岡山の食材や、農薬不使用・有機肥料で育てられたコーヒー豆、さらに、廃棄予定だったコーヒーチェリーの外皮「カスカラ」を活用したメニュー、ベトナム留学生が考案した「塩クリームコーヒー」などのグローバルメニューなどを提供。

オープンキャンパスなどのイベントで、厳選されたこだわりのコーヒー、スイーツ、軽食」が披露され、多くの来場者に学生たちの熱意と創意を伝えています。

NPO法人せいぼとともに、マラウイの一杯を

今回2025年10月は、NPO法人は「TSUNAGU Café」のグローバルメニューの一つとしてマラウイ産コーヒー豆と紅茶を提供しました。

これらは、せいぼが支援するマラウイの小規模農家によって丁寧に栽培されたもの。売上は、マラウイの子供たちへの給食支援につながっています。

学生たちはこの取り組みを通して、「食べることで誰かの未来を支える」体験を共有し、ビジネスと社会貢献が共存する仕組みを学びました。

TSUNAGU Caféの空間には、地域の温もりと国際協力の精神が自然に溶け合っています。

未来へつながる学びの場として

「TSUNAGU Café」は、学生が夢を語り合い、実践の中で経営・地域連携・SDGsを体感する場です。

そして、NPO法人せいぼにとっても、若い世代と共に“フェアな一杯”を届けることができた貴重な機会となりました。

今後もせいぼは、こうした教育と社会貢献を繋ぐ協働の場を広げ、マラウイと日本の“あたたかい心”をつなぐ活動を続けてまいります。

塾の探究プログラムをきっかけに出会った藤嶺学園藤沢高校の高校生が、NPO法人せいぼのボランティアとして活動を実施しました。

テーマは「コーヒーで世界をつなぐ」ことです。

スタッフと共に、大阪・関西万博でのWarm Hearts Coffee ClubのPR、マラウイ支援のプロモーション、都内での販売企画やマーケティング、そしてフェアトレード意識に関するアンケート調査など、多彩な取り組みを展開しました。

アンケートは、パビリオンスタッフ10カ国ほどを対象に実施されました。

万博の会場では、来場者にコーヒーを提供しながら「マラウイの子どもたちへの給食支援」について説明し、笑顔で交流しながらも、国際協力の現場を自分の言葉で伝える難しさとやりがいを実感してくれました。

東京都の神楽坂の販売ブースでは商品の背景ストーリーをデザインに落とし込み、ポスターやSNS投稿を制作されました。

また、最終的には再現性を担保するために、レポートも作成してくれました。

※レポートはこちらから。

大阪万博会場で行ったフェアトレード商品のアンケートでは、約100名の消費者から回答を収集しました。

「価格が高い」「どこで買えるか分からない」といった課題とともに、「社会貢献できるなら買いたい」という前向きな声も多数見られました。

生徒たちは結果をグラフ化し、改善提案をまとめたレポートを作成。自らの調査を通して、フェアトレードを“他人事”から“自分ごと”として考えるようになりました。

せいぼのスタッフも、こうした高校生の姿に刺激を受けています。

コーヒーは、ただの飲み物ではなく、人と人、国と国を結ぶ架け橋になります。

高校生たちのWarm Hearts(温かい心)は、マラウイの子どもたちへの支援だけでなく、日本の社会にも新しい希望を灯すことができると考えています。

活動レポート

NPO法人せいぼは、このたびバチカンの「教育と文化省(Dicastery for Education and Culture)」が聖年に合わせて開催する Global Compact on Education(グローバル教育協定) に関する国際会議に正式招待を受けました。

参加大学にはLumsa大学を始めとしたイタリアのカトリック大学の教授が多く集まり、NPOとして唯一の参加となり、具体的なアクターとしての存在感を世界に示す機会にもなりました。

Global Compact on Education は、カトリック教育がもつアイデンティティを再確認しつつ、現代社会のニーズに応える教育のあり方を共に模索する、世界的な取り組みです。せいぼはその理念に共感し、教育と「いのち」をつなぐ活動を続けてきました。今回の参加を通じて、今後は日本でもこの教育運動を広め、次世代に希望を届けるための取り組みをリードしていくことを目指します。

また、せいぼ代表は、日本から初めて選出されたメンバーとして、家庭・信徒・いのち省(Dicastery for Laity, Family and Life) の会合にも出席し、次期の「青年司牧(Youth Ministry)」に関する方針や世界の動きを直接知る機会を得ました。

これらの経験は、今後の 日本のカトリック教育とバチカンの指針、そして世界の大学・高校とのネットワークをつなぐ大きな礎 となるものです。

せいぼは引き続き、教育・信仰・社会貢献を結ぶ橋渡しとして、日本の若者と世界をつなぐ活動を展開していきます。

カトリック東星学園高等学校・中学校・小学校様は、NPO法人せいぼの活動とともに、マラウイ産のフェアトレード・コーヒーと紅茶の販売を通じて、アフリカ・マラウイの子どもたちの学校給食支援にご協力くださいました。

今回の販売活動によって得られた収益は、およそ3,000食分の給食として、現地の子どもたちに届けられます。

これは、子どもたちが安心して学校に通い、学ぶ力を育む大切な支えとなります。

参加者の皆様は販売を通じて「買うことが誰かの命や未来を支える」という実感を得ながら、フェアトレードや世界の貧困問題についても学びを深めました。

また、東星学園全体での協力を通して、「祈り」と「行動」で世界とつながるカトリック教育の精神が形となった活動でもあります。

NPO法人せいぼは、これからも日本の学校や地域の皆さまと共に、マラウイの子どもたちに温かい給食を届ける活動を続けてまいります。

2025年10月25日、明治安田生命保険相互会社様のテニス大会に参加し、支援企業のMobalのCEOのDeclanさんの協力もあり、良いイベントになりました。

せいぼは、マラウイのコーヒーを参加者の方に提供でき、会社の皆様とも良い交流の時間となりました。

前回のレガッタ大会に続いて、二回目のイベントの参加となり、明治安田生命保険相互会社様には多くの活動の場をご提供頂き、感謝を申し上げます!

NPOとしては、大企業の皆様と活動を共にすることが少ない中、このようにマラウイのコーヒーを通して多くの方がグルーバルな国際支援活動に関心を持って頂き、実際に関心を持つだけではなく、寄付をして下さったことに、とても感銘を受けました。

今後とも、明治安田生命保険相互会社様のグローバル事業が目指す理念などとも繫がりながら、活動を共にしていければ幸いです!

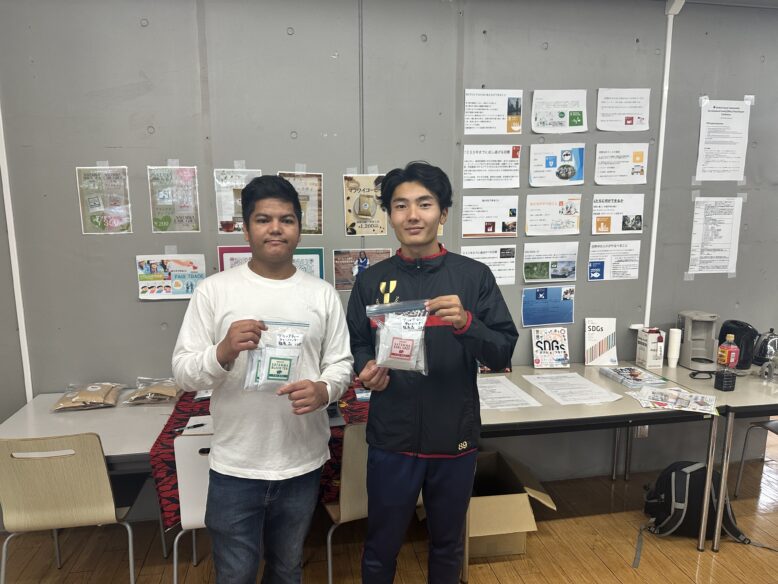

NPO法人せいぼは、四日市大学の学生の皆さんと共に、大学祭においてマラウイの子どもたちへの給食支援を目的としたフェアトレード商品の販売活動を実施しました。学生たちは、来場者の方々にマラウイの現状やフェアトレードの仕組みを伝えながら、コーヒーや紅茶を販売しました。

販売内容

-コーヒー豆:10袋

-ドリップパックコーヒー:21個

-アールグレイ茶葉:1袋

-紅茶ティーバッグ:10個

-アールグレイティーバッグ:20個

※販売と寄付による合計支援額は、マラウイの子どもたち約1,700食分の給食支援に相当します。

活動の様子

学生たちは、販売を通して来場者と積極的に交流し、笑顔で活動に取り組みました。

単なる販売活動にとどまらず、「自分たちの行動が遠く離れた国の子どもたちの未来を支える」という実感を持つことができました。

来場者の方々からも「マラウイのことを初めて知った」「学生が主体的に活動していて素晴らしい」といった声が寄せられました。

今回の大学祭での活動は、学生にとって社会的ビジネスの実践的な学びの場となり、地域の方々にとっても国際支援を身近に感じる機会となりました。

せいぼは、今後も四日市大学と協働し、若い世代が持続可能な社会貢献を学び、実践できる機会を広げていきたいと考えています。

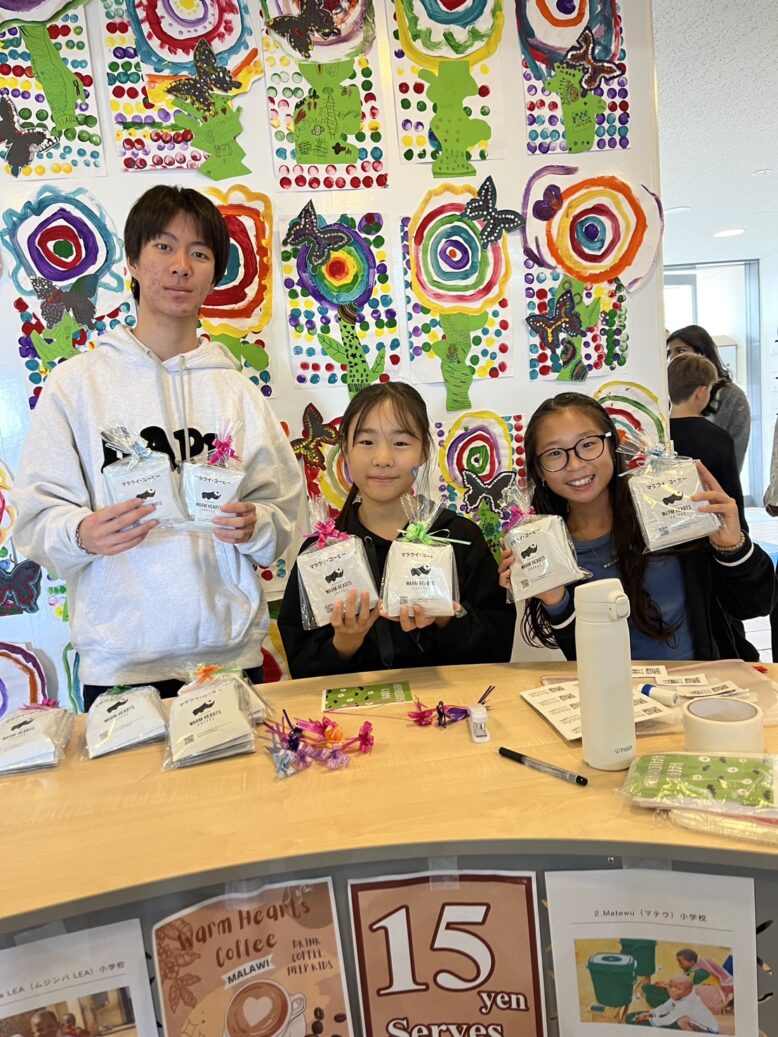

神戸にあるマリストブラザーズインターナショナルスクールでは、せいぼと継続的にチャリティ、そしてそれを持続可能にしていくソーシャルビジネスの仕組みを勉強するために、コーヒー、紅茶の販売を実施しています。

生徒さんがせいぼのスタッフから話を受けた上で、独自に販売方法や商品についての特徴を調べて準備します。

10月26日には、ドリップコーヒーの販売にてマラウイ現地で約3300食分に繋がる金額の販売をすることができました。

この度は、誠にありがとうございます。

その他、高校生たちはオンラインでのインターンシップコースにも参加してくれており、今後上級生の力も借りつつ、さらに成長した活動を一緒にできるように準備していきます。

コースについては、こちらからもご覧ください。