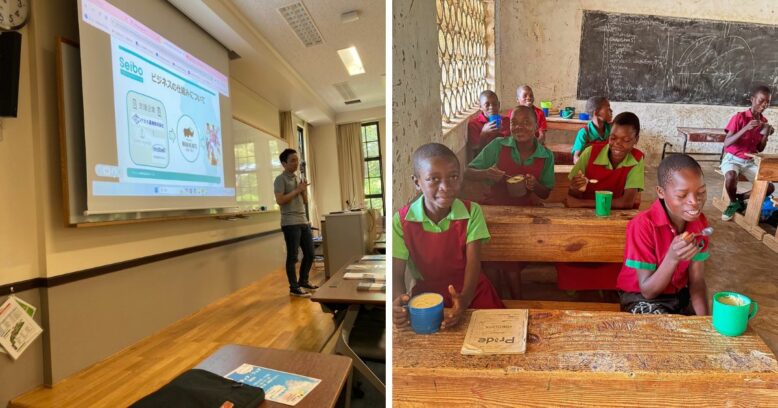

2024年6月より、千葉経済大学の「グローバル経済史」の授業を担当しています。

テーマは主に、以下のような点になります。

マラウイへの学校給食への付加価値

アフリカのマラウイを、貧困国である一方で70%の物質的サポート(material support)が親戚(family)によって実施されていることに触れ、その共同体的性格を意識し、学校給食を地域コミュニティの中に根付かせ、学校に未来の世代が通いやすくすることの付加価値を考えています。

(詳しくは、Malawi Education Report 2022を参照)

それは、マクロ経済的な国の将来を担う人材の育成という側面に加え、70%を占める農業に従事する共同体におけるミクロレベルでのコミュニティ育成、子どもたちの健全な成長、母子家庭が多い家庭の経済的安定にもつながっていきます。

マラウイコーヒーにおける付加価値

上記でも触れた農業のうち、外資産業として3番目にランクインする産業が、コーヒーになります。

北部のコーヒーは、タンザニアのキリマンジャロにも地理的気候的条件は近く、質の良いコーヒーが収穫されます。

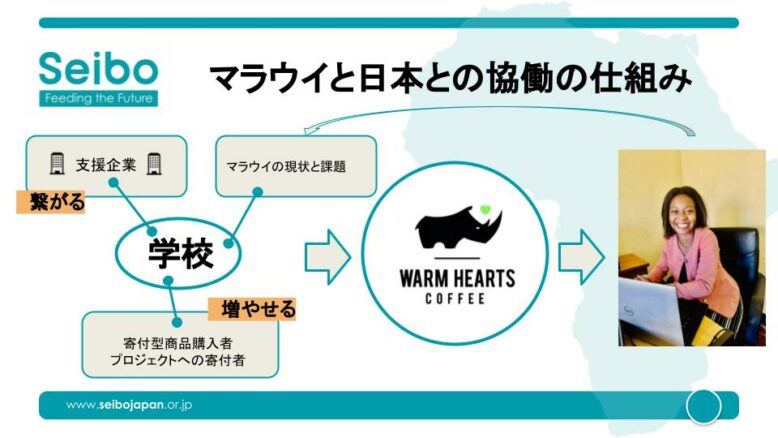

このコーヒーを長年輸入しているアタカ通商株式会社と提携し、NPO法人せいぼが給食支援のためにコーヒーを使用することで、間接的に現地の産業の育成に繋がります。

※NPO法人せいぼとアタカ通商株式会社の提携については、こちらでもご覧ください。

また、その産業が原産国に給食支援として還元されることで、循環型の経済を生み出し、NPOとの提携が企業にとって新たな市場(マラウイなどのコーヒーがシングルオリジンで地位を十分確立していない豆)を開拓する上でも重要になります。

SDGs的な戦略については、こちらもご覧ください。

企業にとっての付加価値

アタカ通商様だけではなく、アフリカを長期的なビジネス戦略の中で重視するようになってきている国も増えています。

「2050年にはアフリカの人口が約25億人(世界の4人に1人)になると予想される。都市化が進むと増加の勢いは落ちるが、日本をはるかに上回る人口と若さは、国家運営の舵取りを間違えなければ大きなパワーを秘めている。」

(『超加速経済アフリカ‐LEAPFROGで変わる未来のビジネス地図』より)

アタカ通商株式会社の社長、荒木様も「アタカ通商がマラウイコーヒーを選んだ理由にはビジネス的な戦略が関係しています。」と述べていらっしゃいます。

こちらから、詳しい情報を見て頂けます。

マラウイの給食支援の重要性

約100年後は、Global Development Indexに寄れば出生率の65%がアフリカから生まれるようになり、IT技術アウトソース先も、インドや中国から、アフリカになっていく未来も考えられます。私たちNPO法人せいぼは、その中でも英語が話せ、人口の半分が24歳未満、そしてアフリカで唯一戦争を経験していないマラウイという国の食と教育に繋がる給食支援を実施しています。

(詳しくは、こちらから)

大学生と協働する意味

こうしたNPOの持つ国際的な社会課題の中でも、給食支援は今ある命をどのように未来につなげるかという課題です。

それはとても長期的な目線が必要であり、おそらくSDGsの中でもかなり取り組む上での抽象度が高く、正確なデータも少ないのが現状です。

しかし、その中でも大学生を始め、小学生~高校生も含めて若い日本の学生とこの課題に取り組むこと、さらに言えば実際に国際課題に関わる経済に入って頂くことがとても意義深い活動になります。

千葉経済大学の皆様とも、現在コーヒーが産地で生産され、通商会社により輸入され、それをNPOが社会的ミッションを土台にブランディングして販売するというサプライチェーンを知って頂きながら、その中に入って頂き、学生独自の販売方法、経路をつかんでいただく学習を実施しています。

(こちらから、いろいろな事例を見て頂けます)

・提携学校の募集

私たちは、様々な大学や高校を中心に、こうした経済、マーケティング、NPOの運営、国際開発、関係について、学ぶことができる機会を、多くの学校と創出しています。

こちらから、詳しい提案内容をご覧ください。