NPO法人せいぼは、国際バカロレア(IB)のカリキュラムの一部に使用を頂き、IBの登録校とも協働しています。

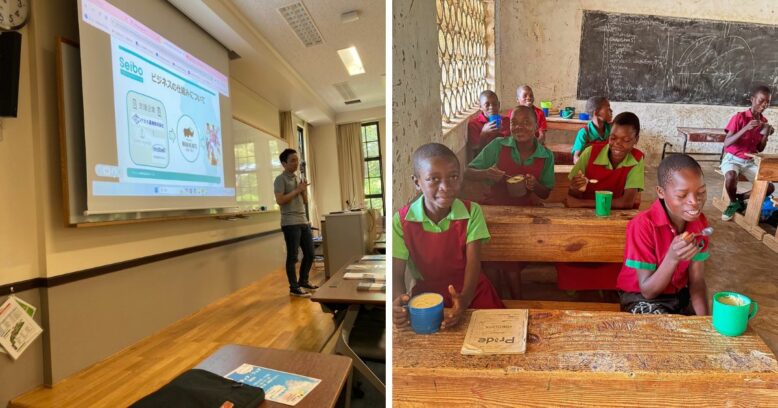

その中で特に「奉仕」という側面が強調される「CAS」において、せいぼの給食支援のミッションを学生と共に体現し、持続可能な活動を生み出す学習にしています。

国際バカロレア(IB)

国際バカロレア(IB)は、スイス発祥の国際的な教育プログラムで、批判的思考や探究心、多文化理解を重視するカリキュラムです。特にディプロマ・プログラム(DP)**は16~19歳向けの2年間の課程で、6つの教科に加えて、CAS(Creativity, Activity, Service)、TOK(知の理論)、EE(課題論文)の3つの中核要素を含みます。

CASとは

CASは、学生が学校外で自発的に取り組む**創造(Creativity)・活動(Activity)・奉仕(Service)**の3つの分野からなるプログラムです。芸術活動、スポーツ、ボランティア活動などを通じて、学業だけでなく、自己成長や社会貢献の姿勢を養うことを目的としています。DPの必修要件であり、生徒の主体性や協調性を育む大切な要素です。

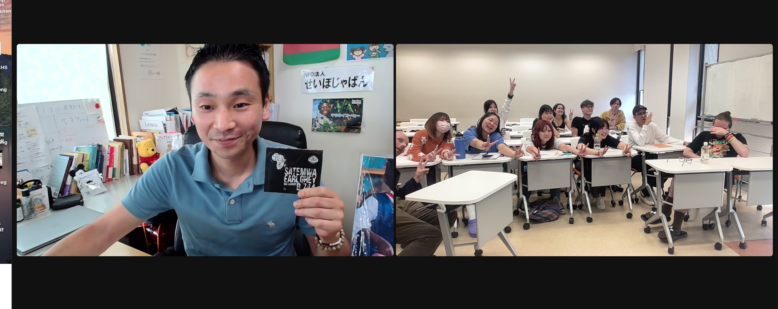

静岡サレジオでのCASワーキンググループ

静岡県の私立学校静岡サレジオ高等学校では、せいぼとともにCASプロジェクトを実施して頂き、有意義で創造的な活動を実施することができました。

実際には、3人のグループでチームワークを大事にし、活動をしてくださいました。

以下で、そのリーダーからの感想をご紹介します。

「マラウイのコーヒーについて学び、実際に販売するときにどういった点をPRすべきか、どのように声がけするかなどをグループで話し合ったうえで販売を行いました。話し合いで挙がったキャッチーな言葉をモチーフにしたプラカードを用いました。なかなか足を止めて聞いてくださる方がおらず最初はとても苦戦しましたが、声のかけ方、目線の合わせ方、誘導の仕方など、参加者同士で情報を共有しながら続けていくと、だんだんとうまくいくようになってきました。プログラムを通して、今回販売したコーヒー・紅茶の魅力を知るだけでなく、その魅力を他者に伝えることがいかに難しいかを学ぶことができました。」

せいぼのスタッフによってファシリテーションを行いつつ、活動を0から生み出していったグループで、とても印象的でした。

せいぼのIBでの活動については、是非こちらから詳しくご覧ください。

※プレゼンテーション:せいぼとIB

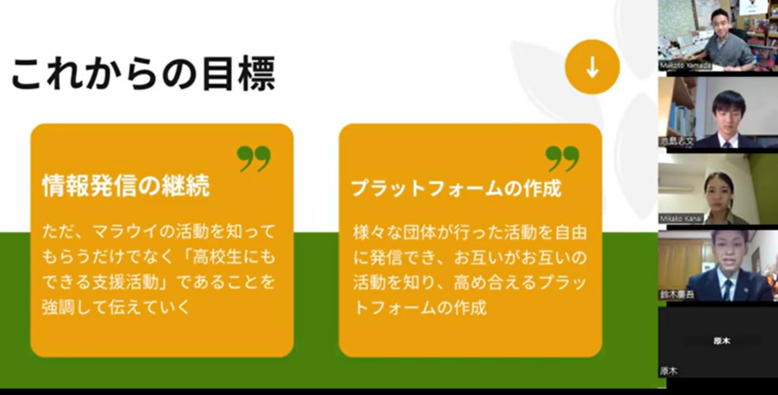

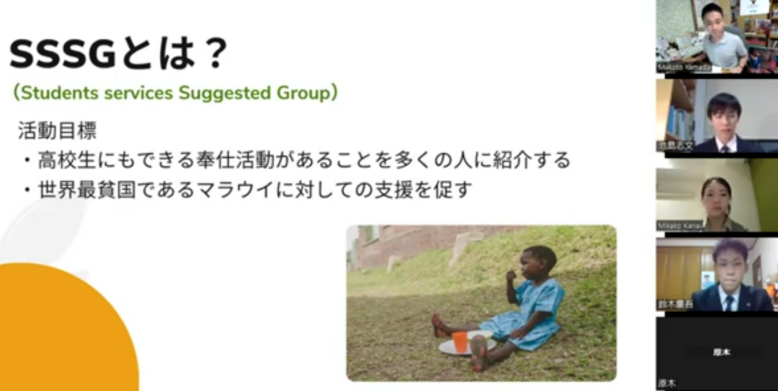

[IB Consortium] 文部科学省IB教育推進コンソーシアムへの入会

せいぼは、現在IB教育推進コンソーシアムにも入会しており、定期的な学校の皆様との情報交換や活動の紹介を実施しています。

こうした活動の中で、さらにマラウイの次世代を継続的に支える活動が、日本の次世代の教育に繋がっていけば幸いです!