2025年10月から11月にかけて、特定非営利活動法人聖母(せいぼじゃぱん)の学生スタッフ2名が、約2週間にわたりマラウイを訪問しました。今回の渡航は、せいぼの学生スタッフによる初めての現地訪問であり、今後の継続的な派遣体制を築くための重要な第一歩となりました。

※実際にレポートはこちらから。

実際の給食現場

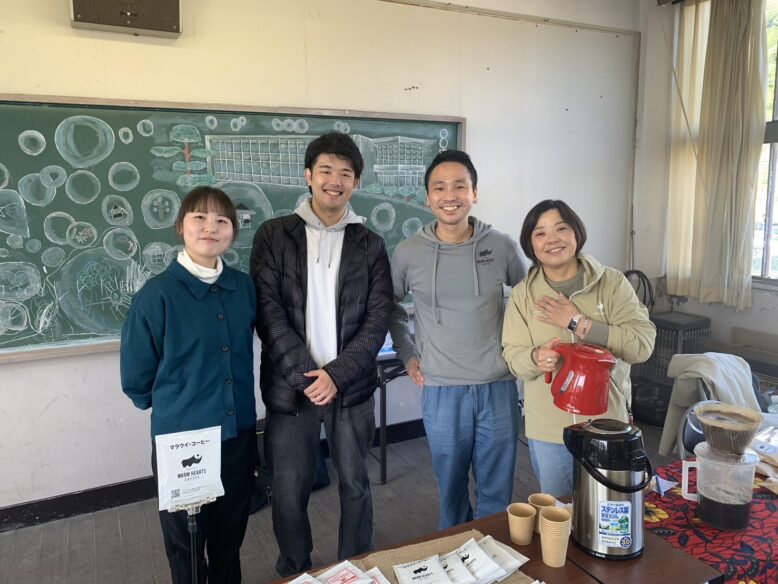

せいぼは、マラウイで学校給食支援を行う現地NGO「Seibo Maria(せいぼマリア)」と、日本でファンドレイジングや広報を担う「NPO法人聖母」の二つの拠点で活動しています。今回の訪問の最大の目的は、給食が子どもたちや学校、地域にもたらしている変化を、現地で直接確認することでした。

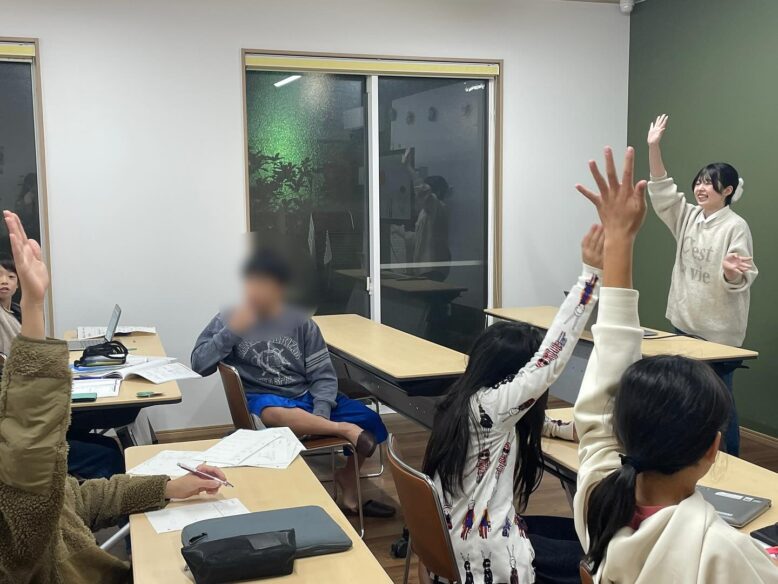

北部ムジンバ地区、南部ブランタイヤ地区の小学校や幼稚園、CBCC(地域主体の保育センター)を訪れると、給食のある日は出席率が高く、子どもたちの表情が明るいことが印象的でした。実際に、給食導入後に児童数が倍以上に増え、試験の合格率が大きく向上した学校もあります。

「給食があるから学校に来る」「病気でも給食のために登校したがる子がいる」──そんな現地の声から、給食が“支援”ではなく、学びの土台そのものになっている現実が伝わってきました。

地域とともに支える仕組みと自立

給食は、現地スタッフや保護者ボランティア、学校関係者が協力して支えています。原料の在庫管理や衛生状況、出席数は定期的にモニタリングされ、透明性の高い運営が行われています。

また、調理に使う薪を子どもたちが持参する学校や、教会の建物をキッチンとして共有する学校など、地域の実情に合わせた柔軟な工夫も数多く見られました。

「自立」を支えるソーシャルビジネスの現場

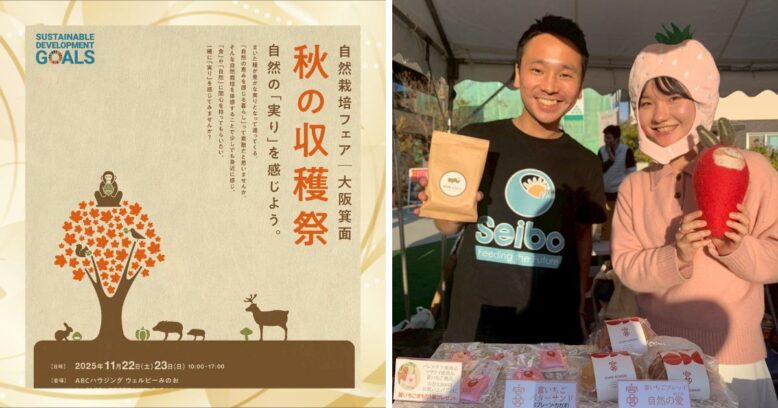

今回の渡航では、給食支援を長期的に支える仕組みとして、ソーシャルエンタープライズの現場も視察しました。

自転車販売事業「Beebikes」やIT事業「Beetech」、そして給食原料を自社生産する新工場「Seibo Mills」。

これらの事業によって生まれた収益は、教育機関の運営や給食支援に再投資されています。「支援を続けるための事業」という考え方が、現地で着実に形になっていることを実感しました。

日本とマラウイをつなぐ、次の一歩へ

オンラインで関わってきた現地スタッフや、日本人協力隊員、地域の人々と直接出会い、言葉を交わした今回の経験は、学生スタッフにとって大きな転機となりました。

写真や報告書だけでは伝わらない、子どもたちの日常や、給食を待つ時間の空気。そこで得た実感を、日本での活動や発信にどう生かしていくか──それが、これからの大きな課題であり希望です。

この渡航が、より多くの人にマラウイを身近に感じてもらい、子どもたちの「学び続けたい」という思いを支える輪が広がっていくきっかけとなることを願っています。