2,025年4月分のマラウイの活動レポートが届きました!

是非ご覧頂ければ幸いです。

1.ムジンバ地区

①Chabere(チャベレ)小学校

二人の女の子が給食の入ったカップをもって微笑む様子(2025年4月1日)

「このアクセスが困難な学校で活動する教師として、私は生徒たちの熱心さに常に感銘を受けています。彼らは毎日長い距離を歩いて通学しており、温かいお粥の存在がその原動力になっていると感じています。せいぼマリアの給食プログラムは、生徒たちにとっての命綱となっています。それは彼らのお腹を満たすだけでなく、心も高揚させます。このプログラムのおかげで、出席率が向上し、集中力も増し、より明るい教室の環境が生まれているのです」とチャベレ小学校の学校保健栄養を担当する教師であるMkandawireさんが感謝を込めて語りました。

給食を受け取り嬉しそうな生徒たち(2025年4月1日)

学校で温かい食事が提供されるおかげで、距離は大きな障壁にはなりません。Chabereの生徒たちは毎日早朝から登校します。長い通学路であるにもかかわらず、彼らは温かい食事と温かい心で一日を始めています。

②Kanyerere(カニェレレ)小学校

スプーンで給食を食べる様子(2025年4月29日)

「一さじのお粥を口にするたびに、私はますます強く、そして明るくなっていくのを感じます。毎日温かい食事がとれるようにしてくださっているせいぼマリアさん、ありがとうございます。このお粥は、私が成長し、学び、笑顔になるための助けとなるので、毎日楽しみにしています。」

このように小学4年生の生徒は、誇らしげに語りました。

給食を持った元気な子どもたち(2025年4月8日)

私たちが見ることのできる一つひとつの笑顔は、身体だけでなく、心と未来をも養うことの影響力を証明しています

③St. Paul’s(セントポールズ)小学校

給食をもった生徒 (2025年4月10日)

給食を食べ、授業への準備万端な児童たち (2025年4月10日)

「この学校に通う多くの子どもたちにとって、このお粥は一日の最初の食事であり、時には唯一の食事となっています。せいぼマリアのプログラムは、単に身体を養うだけではなく、夢に活力を与え、出席率や健康状態の向上、そして子どもたちのより明るい未来を育む役割も果たしています。」と St.Paul’s小学校の校長先生のNkhomaさんは語りました。

どのカップにも、力強い約束が込められています。どんな子どもも、空腹で学ばなければならない状況に置かれるべきではありません。

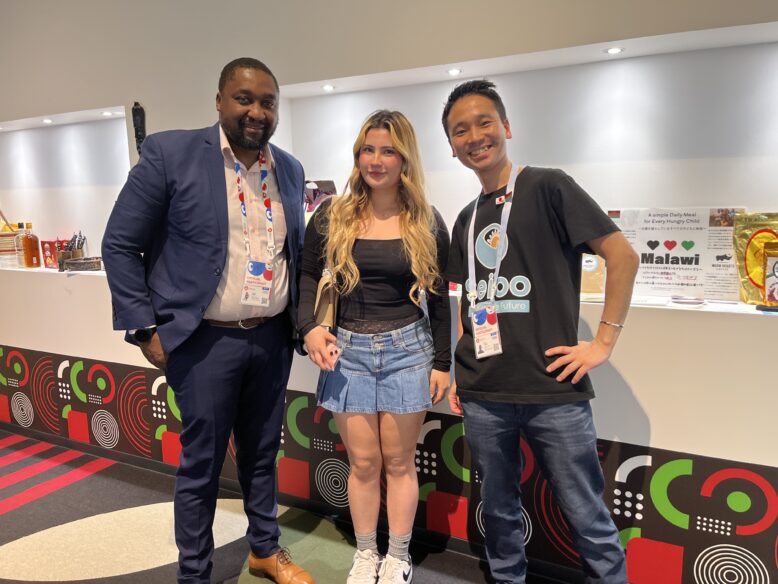

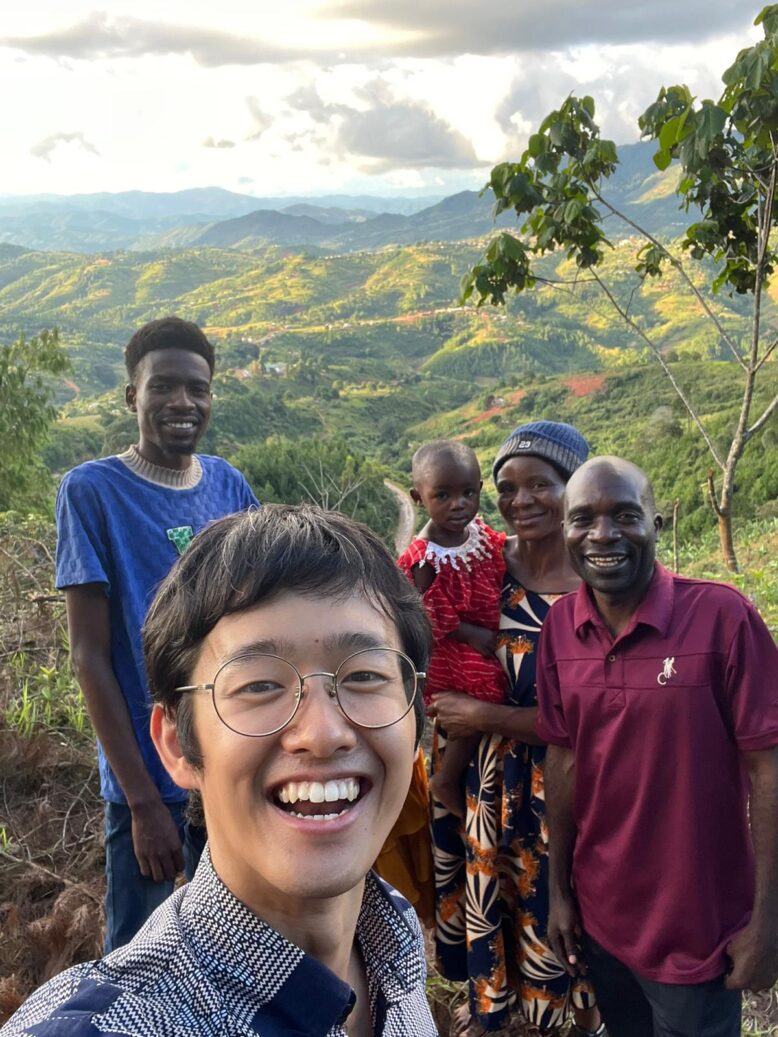

④山本さんの訪問

東京外国語大学の学生で、アフリカ地域専攻の日本人ボランティアである山本さんは、当校の給食プログラムを直接体験するため、4月4日にムジンバに到着しました。4月7日から9日にかけて、コミュニケーション担当者や給食担当者と共に、ムジンバ地区内の9校を訪問しました。

訪問中、山本さんはせいぼのプログラムマネージャー、生徒、教師、学校委員会のメンバー、そしてボランティアとして活躍する調理スタッフなど、さまざまな関係者にインタビューを行い、給食プログラムの日常的な運営、地域の関与、全体的な影響について貴重な洞察を得ました。彼は給食の様子を観察し、生徒たちと交流する中で、このプログラムが出席率や福祉に直接的な恩恵をもたらしていることを実感しました。

4月10日、ミスク(チティパ)へ出発する前に、山本さんは私たちの週次チームミーティングに参加し、彼の訪問について振り返る時間を持った後、心温まるお別れのセッションが行われました。彼の訪問は、せいぼマラウイにとって重要な節目となるとともに、せいぼジャパンとの相互理解と協力関係を強化する一助となりました。

山本さんとせいぼのスタッフ (2025年4月8日)

山本さんと児童たちの様子(2025年4月9日)

⑤学校における食器の配布

私たちは、学校給食プログラムの衛生管理と効率向上に向けた継続的な取り組みの一環として、全ての協力校へ必要な食器類を配布しました。配布された品目には、手洗い用バケツ、石鹸、そして「ポータルカップ」が含まれています。

この「ポータルカップ」は、大きな調理鍋からお粥を給仕用バケツへ注ぐために特別に使用されるもので、より清潔で安全な給食提供を実現します。また、手洗い用の用品は、食事前に学習者の衛生状態を向上させ、病気の拡大防止に役立っています。

この配布活動は、学校のスタッフや地域社会から温かく迎えられ、支援に対する感謝の意が表されました。

この取り組みにより、食品安全の実践が強化され、尊厳をもって健康的な食事を提供するという私たちのコミットメントが改めて確認されました。

各学校の教員たちが用具を受け取る様子 (2025年4月15日)

⑥ムジンバでのチームトレーニング

私たちはムジンバで1週間にわたる一連の研修セッションを開催し、ブランタイヤオフィスからのスタッフも参加しました。主要なセッションの1つは、学校保健栄養教師向けの研修で、給食資材の管理責任を向上させるために、正確な在庫簿記録方法を指導することに焦点を当てました。

緊急時の備えを強化するため、応急処置キットと消火器の正しい使用方法についての実践的な訓練も行いました。さらに、2025年度の年間作業計画を見直し、各チームメンバーがそれぞれの役割を明確に理解し、せいぼの主要な目標達成のために効果的に貢献できるようにしました。これらの研修により、私たちのチームとしての能力、連携、そして協力体制が一層強化されました。

カゾンバ小学校、マチェレチェタ小学校での研修

マチェレチェタ小学校での教師研修

カブク小学校での在庫簿への記入方法の実演

学校保健栄養教師向けの研修が終わり撮影したグループ写真(2025年4月16日)

ムジンバオフィスで行われた消火器訓練(2025年4月16日)

ムジンバオフィスで行われた応急処置訓練2025年4月16日)

⑦学校にへのロケットストーブと鍋の配布

安全で効率的、かつ持続可能な食事の準備を提供するため、せいぼマリアは最近、ブランタイアとムジンバの学校に新しいロケットストーブと調理用鍋を提供しました。多くの学校では、使い古された設備のために、毎日のお粥作りが困難になっていました。

新しいストーブは、効率よくお粥を調理するのに役立ち、毎日すべての子どもたちが温かく栄養豊富な食事を受け取れるようにします。

各学校と共に、私たちは一食ずつ、より健康的な未来を築いていきます!

各小学校への器具の分配の様子

2.ブランタイヤ地区

私たちの活気あふれる学校では、力強い活動が進行中です!上の写真は、 学校給食委員会の指導に情熱を捧げる学校給食管理者、ハーバートさんです

(Kachimera CBCC、2025年4月9日)

会議の終了時には、新旧の学校給食委員会のメンバーが、この学校給食プログラムにおける自分たちの役割と責任を明確に理解していました。

(Kachimera CBCC、2025年4月9日)

研修セッションでは、学校給食委員会のメンバーに、給食プログラムに関する自らの経験、課題、そして懸念事項を共有するための場が提供されました。これまで取り組まれてこなかった課題が明らかになり、意義のある議論が行われました。

研修中に共有されたフィードバックと懸念事項は、プログラムの改善に役立てられ、学校給食の取り組みが学生、教師、そして地域コミュニティのニーズにより一層応えることで、マラウイの未来をより良くするための礎となるでしょう。

学校給食管理者の情熱と忍耐が、学校給食委員会との密接な連携の中で際立っています。

リクニパーラなしでは学校給食は成立しません。毎月この栄養豊富なお粥を学校に届けることは、毎日すべての空腹の子どもに食事を提供するという私たちの使命を称えるものです。

※リクニパーラ:せいぼが学校給食として提供しているとうもろこしが主成分の粉。提供時にお湯に溶かし、給食として提供している。

新しい鍋とストーブの提供により、学校給食管理委員会は栄養価の高い食事を安全かつ効率的に準備することができます。

ビジー・ビーズ保育園の生徒たちは、新しい鍋とストーブを受け取って大いに喜んでいます。学校給食プログラムを支援し、次世代の成功づくりに貢献しましょう!

「せいぼさん、素晴らしい贈り物をありがとうございます。使い古した鍋のせいで、これまで焦げたお粥に苦労していましたが、今後は子どもたちに栄養豊富なお粥をしっかり調理できるようになります。あなたたちのご厚意のおかげで、生徒たちにおいしく十分に火が通ったお粥を提供できるでしょう。」

―― 2025年4月30日、ビジー・ビーズ保育園 園長 グムリラさん

「この度、当校に新しい鍋とストーブが届き、大変喜んでおります。園長として、これらの必需品を最大限に活用し、子どもたちが毎日栄養豊富なお粥を受け取れるよう努める所存です。生徒たちの心と体を養うためのご厚意とご支援に、心より感謝申し上げます。」

―― ティナシェ保育園園長 マーシー・ムポンデさん(黒いドレスの女性)

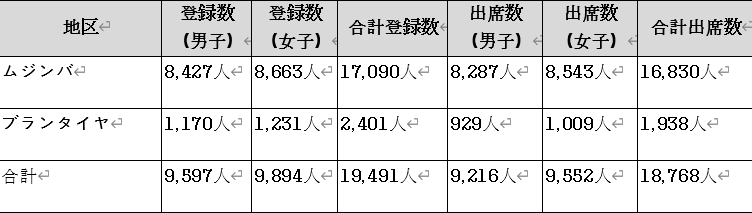

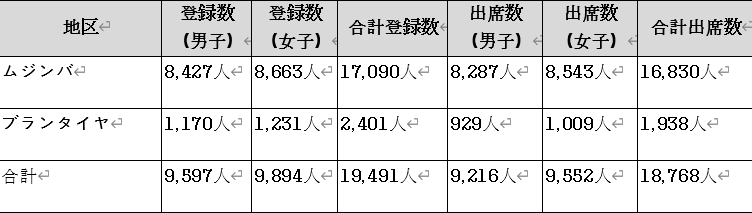

給食支援データ(4月)

合計支援給食数:233,116食

北部ムジンバ地区:206,196食

南部ブランタイヤ地区:26,920食