マラウイの子どもたちを支える活動が、実は日本の地域や子どもたちの学びにもつながっています。地元カフェでの取り組みや、学校・地域イベントでの協働を通じて広がる「世界とまちをつなぐ物語」をご紹介します。

日本各地のカフェや学校、地域イベントと協働し、**「グローバルな課題」×「ローカルな活性化」**をテーマにした取り組みを展開しています。

ここでは、これまでに行った事例をご紹介します。

南浦和「ハレとケ」 ― 未来を紡ぐカフェとマラウイコーヒー(埼玉県)

埼玉県南浦和にあるカフェ「ハレとケ」では、ヒューマノイドロボットによるドリップ体験を導入。

来店者は、最先端技術と自然の恵みが融合する場でマラウイコーヒーを楽しめます。

「未来の子どもたちに食の大切さを伝える場」として位置づけられたこのカフェでは、コーヒーをきっかけに「食・環境・国際協力」について考える場を創出しています。

親子連れのお客様が、ロボットと一緒にドリップを楽しみながら「このコーヒーはどこから来たの?」と自然に会話が広がる姿が印象的です。

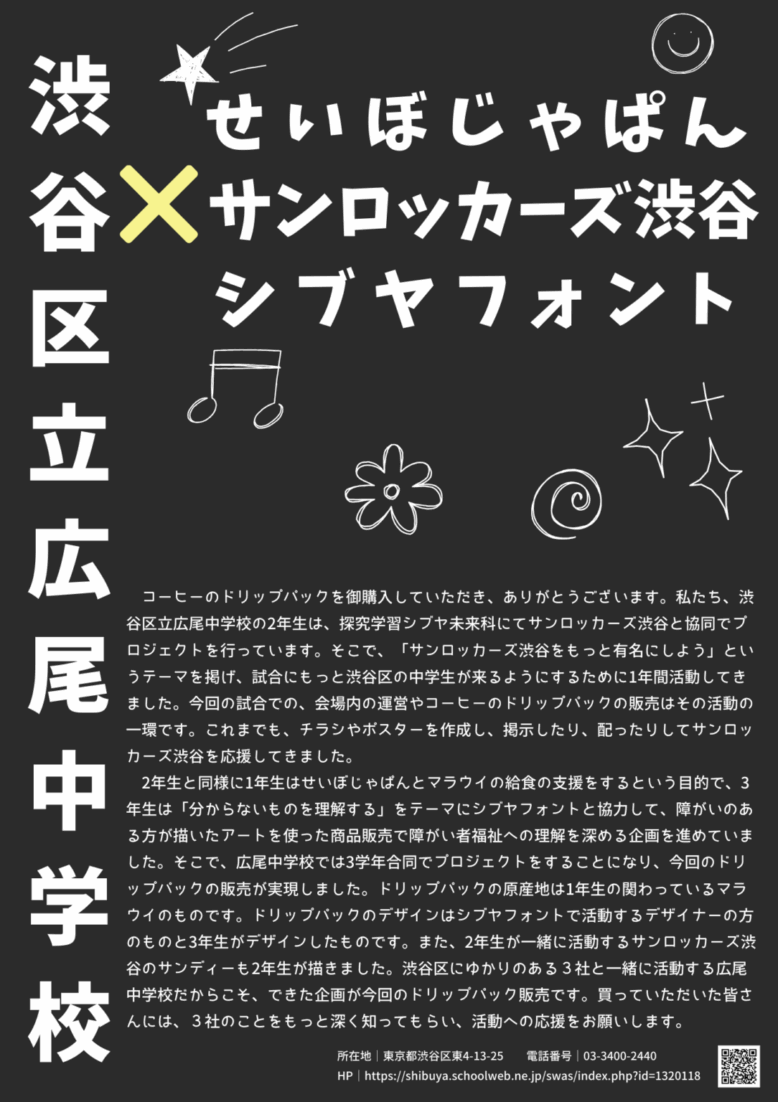

広尾中学校(東京都渋谷区) ― 地域連携型の探究学習

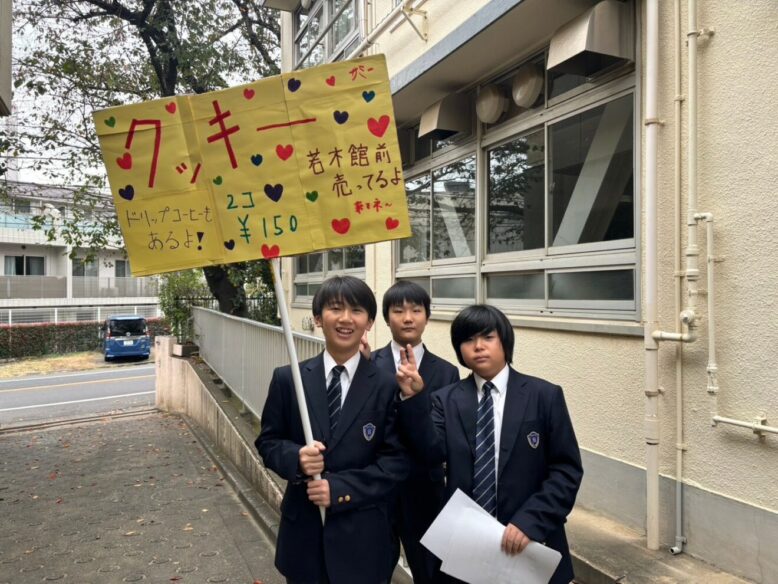

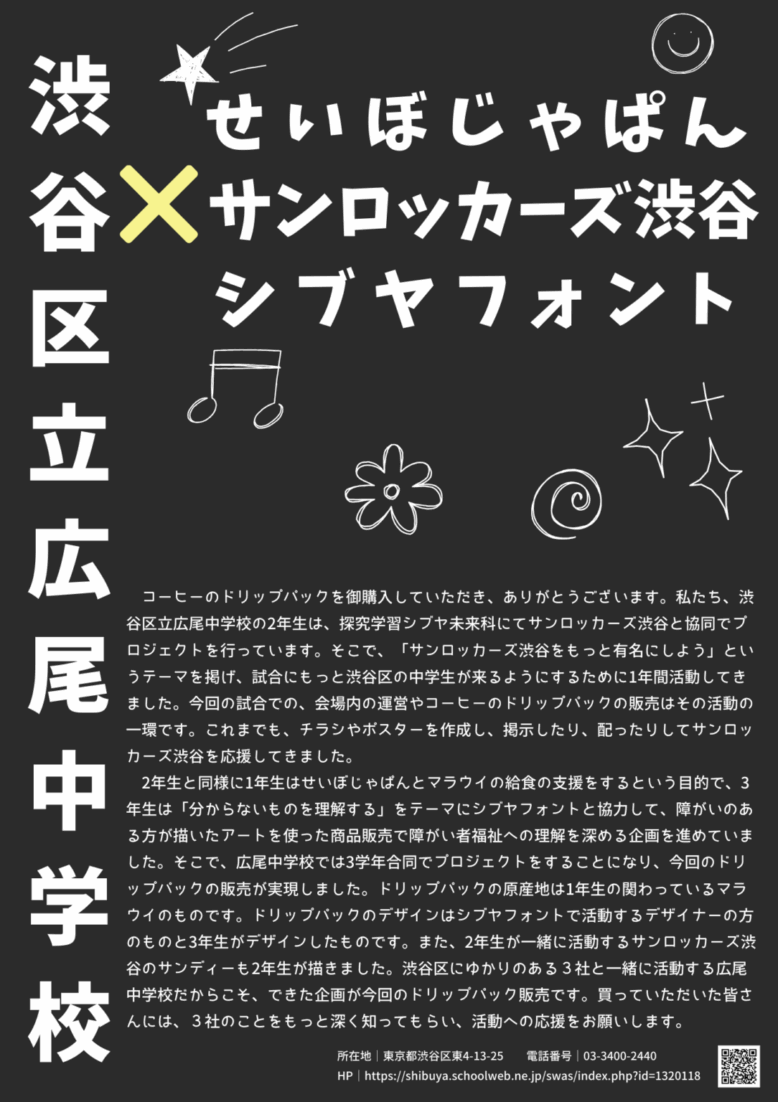

渋谷区立広尾中学校では、プロバスケットボールチームや社会福祉団体と連携し、ドリップパック販売を実施しました。

売上はマラウイ支援と地域貢献の両方に活用。

授業の中でフェアトレードや国際協力について学んだ生徒たちが、自ら考え、地域とつながる実践の場として取り組んだのが特徴です。

「世界の子どもたちの給食」と「渋谷の地域福祉」を同時に支えるこの活動は、教育の場と地域社会を橋渡しする好事例となりました。

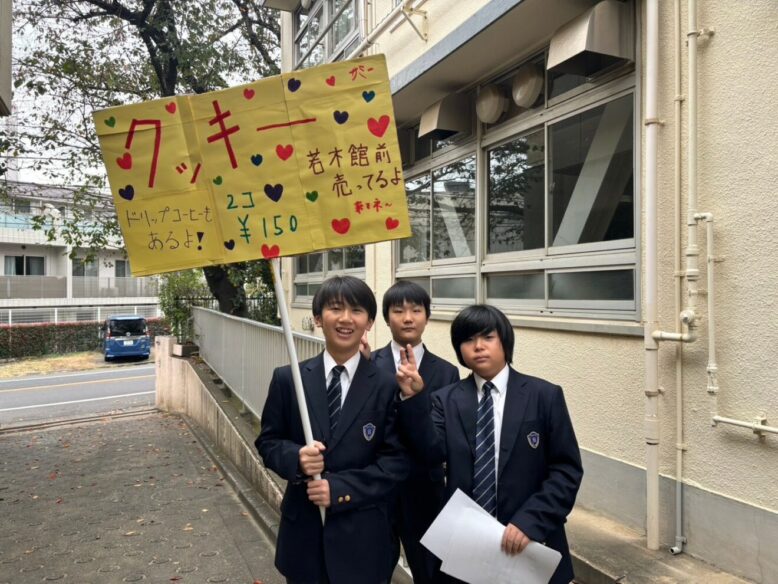

徳島市立高校(徳島県) ― 阿波の狸まつりで地域と国際協力を結ぶ

2024年11月、徳島市の「ふるさとカーニバル~阿波の狸まつり~」にて、JRC部や家庭クラブの生徒たちと協働し、マラウイ産コーヒーと地元ドーナツを販売しました。

生徒たちは積極的に来場者に声をかけ、コーヒー購入がマラウイの給食支援につながることを丁寧に説明。来場者からは「徳島とアフリカがつながるなんて新鮮!」という声も多く寄せられました。

徳島はエシカル教育や地域連携に力を入れており、今後も地元名産品とマラウイコーヒーを組み合わせた新たな展開が期待されています。

豊橋中央高校(愛知県) ― 郷土のメイヒンSHOWで未来探究

愛知県豊橋市で開催された「郷土のメイヒンSHOW」に出店した豊橋中央高校の生徒たちは、ポスターや動画を事前に制作。イベント当日は試飲やスピーチを通して来場者に発信しました。

「寄付型コーヒー」という新しい仕組みを自分たちで考え、地域の人々に伝える姿は、国際協力の学びを自分ごととして捉える大切さを体現しています。

盛岡第一高校(岩手県) ― 百貨店川徳での挑戦

盛岡第一高校の学生団体「Rafiki」は、百貨店川徳と協働し、コーヒー販売を行いました。

「Rafiki」はスワヒリ語で「仲間・友達」という意味。アフリカを身近に感じてもらいたいという想いから活動しています。

百貨店での販売は初めての経験でしたが、2日間で多くのお客様が立ち寄り、マラウイの話を聞いた上で購入してくださいました。売上は約4,300食分の給食支援につながりました。

さらに、「盛岡という星でBASE STATION」と連携し、探究学習やプロジェクト活動を支援する機会も広がっています。

英数学館高等学校(広島県)ー地元のカフェと協働し、焙煎や商品化にも挑戦!

広島県福山市の英数学館高等学校様は、2023年よりせいぼの授業を受けて頂きつつ、マラウイのコーヒー、紅茶を販売してくださっています。

地元のカフェのピトン様とも協働し、福山市のよいところを入れつつ、世界と繋がって頂ける企画になっています。

2025年8月は、看護小規模多機能ホーム「歓多希とまとの家」にてハンドドリップしたマラウイブレンドのアイスコーヒーと、コーヒー豆を販売したとのことでした。

那覇国際高校(沖縄県) ― 国際都市から考える未来

2024年6月、那覇国際高校の生徒たちは、短期間での準備にも関わらず団結してイベントを盛り上げました。

販売前にはオンライン学習を通じて、フェアトレードやマラウイの給食支援、気候変動と「コーヒー2050年問題」についても考えました。

外国人が多く訪れる沖縄という土地柄を生かし、世界とのつながりや日本の役割について考える姿勢が育まれたのが印象的でした。

グローバルとローカルをつなぐパートナーシップへ

これらの事例は、マラウイの学校給食支援が「海外の課題解決」にとどまらず、日本の地域社会に学びや活力をもたらしていることを示しています。

カフェや学校、イベントの場を通じて生まれる協働は、地域の魅力を高めると同時に、世界の子どもたちに希望を届ける活動です。

NPO法人せいぼは、今後もこうした「グローバル × ローカル」の取り組みを広げていきたいと考えています。

新たなパートナーシップを募集中!

地域の未来を育み、世界の子どもたちに給食を届ける活動にご関心のある方は、ぜひお気軽にご連絡ください。