2024年3月も、皆さんのご支援のおかげで、南部ブランタイヤのCBCC、幼稚園、保育園、そして北部ムジンバの小学校に対して、給食を支援することができました。

以下で、主なハイライトをお知らせします!

Kaphuta(カプータ)小学校

カプータ小学校では、92%の生徒がこの度の卒業試験に無事に合格しました。

生徒たちは「給食が提供されることが分かっていると前向きに授業に出席し、一生懸命学ぶことができる」と話します。

ボランティアの調理スタッフたちは「私たちは子どもたちに食事を提供するためにボランティアでここに来ています、これは私たちの子どもたちのためです。」と話します。

Kazengo(カゼンゴ)小学校

十分な食事をとることが難しいような貧しい家庭の子供たちも、学校給食のポリッジによって栄養をとることができ、彼らは学校で過ごす時間をとても好んでいます。

ボランティアたちは子どもたちの給食を用意するため、早くに学校に来て準備をしています。彼らは、せいぼの給食支援プログラムに貢献していることを喜ばしく思っています。

(給食の調理をする女性)

Kazomba(カゾンバ)小学校

カゾンバ小学校の副校長である Petros Simbale 氏は「私たちが毎月せいぼから受け取るポリッジのおかげで、生徒たちの授業に対する積極性は増しています。彼らは元気いっぱいでクラスの活動に積極的に参加しています。」と話します。

上記の左の写真は、カゾンバ小学校の子供達が、グループディスカッションに参加している様子です。

Chamngulube(チャングルべ)小学校

チャングルべ小学校のSHN(学校保健栄養)担当教員は「私は計画に従って子どもたちに給食が提供されているかを管理するSHNの教師として誇りを持って働いています。生徒たちが飢えを感じることが無い適切な食事が取れているか常に確認しています」と話します。

以下の写真では、子ども達が給食の列に並んでいます。

SHN(School Health&Nutrition)とは学校での子どもたちの栄養管理と健康について考える組織です。SHN担当の教員たちは衛生管理や子どもたちの栄養状態のモニターリングなどを行っています。

Mzimba(ムジンバ)LEA

ムジンバLEAでは衛生に関する決まりに則り、給食プログラムの質を確かなものとしています。床は綺麗に掃除され、ポリッジの鍋はきちんと蓋がされています。

また、窓も近くに設置されていて、換気も十分に取れる環境です。

Kabuku(カブク)小学校

カブク小学校の生徒たちは学校に行くために長距離を歩いていますが、1日の終わりの給食を楽しみにストレスを感じずに授業に参加しています。彼らは高い集中力を持って授業を楽しんでいます。

Machelecheta(マチェレチェタ)小学校

マチェレチェタ小学校の生徒たちは給食がどこからくるかを知っているせいぼのスタッフを見かけると喜んでもっと写真を撮ってとお願いしてきます。

「子供達の教育にとって最高の影響をもたらす限り私は給食作りを手伝うわ」そう話すのはマチェレチェタのボランティアです。

Davy(デイヴィ)小学校

デイヴィ小学校の生徒たちもせいぼが提供するポリッジを毎日楽しみに待っています。

St.Paul’s(セント・ポール)小学校

「ほとんどの場合、私たちは家でご飯を食べられないしすることもない。でも学校に来れば給食も食べられて勉強もできるんだ」生徒たちはせいぼの給食プログラムに喜びを表しています。

Matewu(マテウ)小学校

せいぼはマテウ小学校に360kgのLikuni phala(給食の材料)を届けました。

Kanyerere(カニェレレ)小学校

「給食は勉強における大きなモチベーションです」とカニェレレ小学校の生徒たちはせいぼからの給食に感謝の気持ちを述べています。

〈2024年3月に支給された備品〉

せいぼはカプータ小学校、カゼンゴ小学校、チャングルべ小学校、ムジンバ LEAに以下の物品を提供しました

・石鹸3箱(手洗いや衛生管理のために使用する)

・ハードカバーのA4のノート(訪問者の記録を行う)

・レバー式アーチファイル(せいぼに関係する資料を保管する)

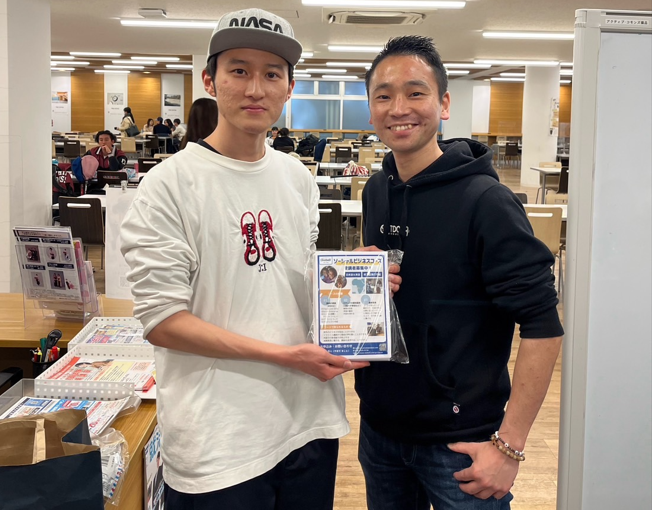

せいぼのスタッフから備品を受け取るカプータ小学校の職員たち(2024.3.27)

カゼンゴ小学校での備品受け渡しの様子(2024.3.27)

せいぼの職員から備品を受け取るカゾンバ小学校の副校長(2024.3.27)

備品を受け取るチャングルべ小学校の職員(2024.3.27)

備品を受け取って微笑むムジンバLEAの皆さん (202.3.27)

また、カブク小学校、マチェレチェタ小学校、デイヴィ小学校、セント・ポール小学校、マテウ小学校、カニェレレ小学校、チャベレ小学校に以下を提供しました。

・石鹸2箱

・上記と同様のノート

・上記と同様のファイル

備品を受け取るカブク小学校の校長(2024.3.27)

せいぼのスタッフから備品を受け取るマチェレチェタ小学校の職員(2024.3.27)

備品を受け取るデイヴィ小学校のスタッフ(2024.3.27)

セント・ポール小学校のSHN担当教員と生徒に備品を届けるせいぼスタッフ(2024.3.27)

せいぼスタッフから備品を受け取るマテウ小学校の職員(2024.3.27)

備品を受け取るカニエレレ小学校の職員たち(2024.3.27)

備品を受け取るチャベレ小学校のSHN担当教員たち(2024.3.27)