2024年12月のマラウイの活動についてのレポートとなります。

皆さんのご支援のおかげで、給食支援を継続することができております。

是非、以下で具体的な現地のストーリーと、実際の学校給食数をご覧ください!

南部ブランタイヤ地区

Bizzy Beez Nursery School(ビジー・ビーズ幼稚園)

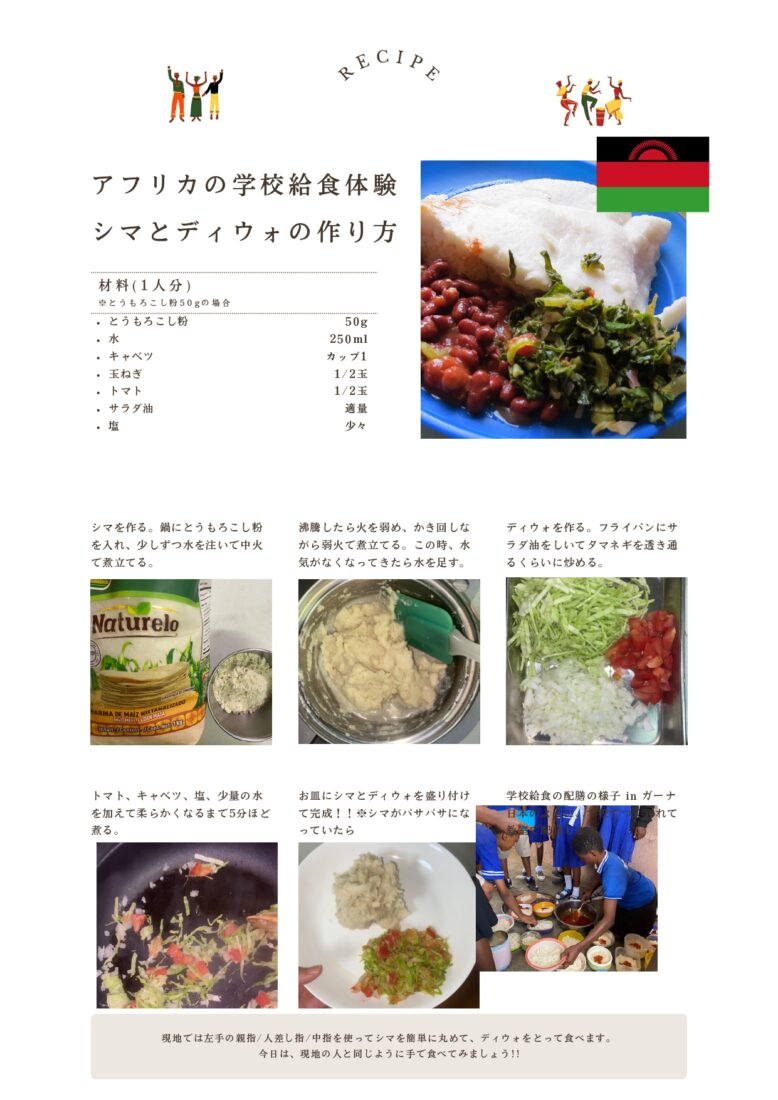

12月9日、せいぼマリア(マラウイで活動するせいぼじゃぱんのパートナー団体。せいぼじゃぱんとせいぼマリアを総称して「せいぼ」と呼んでいます。)はBizzy Beez幼稚園にて、給食の試作を行い、従来一食あたり80グラムの粉を使用していたものを、100グラムにした時の栄養素や量の違いを計測しました。

結果として、従来の80グラムでは幼稚園児には十分ではあるものの、小学生の子どもたちにとっては十分ではない量であるということがわかりました。

そのため、今後は幼稚園・CBCC(地域主体の子どもセンター)では一食80グラム、小学校では100グラムで調理していくことに決定しました。

(給食の原料であるリクニパーラを計測している様子)

(せいぼスタッフの学校給食担当スタッフが調理を実演している様子)

Chisomo CBCC(チソモ CBCC)

12月9日、Chisomo CBCCの地域住民と、彼らの長年の水問題に対する解決策として井戸を建設することについての地域ミーティングを開きました。地域住民たちはこのアイデアにとても興奮し、井戸の建設に適した場所としていくつかの候補を示してくれました。

水の問題にもかかわらず、地域住民は学校での衛生対策が徹底されるよう努めています。日々の管理によって、子どもたちが飲んだり、手を洗ったり、食器を洗ったりするための安全な水が十分にあることが確認できています。

(地域ミーティングのために集まった地域住民)

(給食前に手を洗うチソモCBCCの子ども)

ブランタイヤでのミーティングと研修

プログラムマネージャーを含むせいぼマリアの北部ムジンバチームは、年末の活動調整のために南部ブランタイヤに出張を行いました。ムジンバチームとブランタイヤチーム合同でせいぼマラウイ全体のスタッフが集まり、ミーティング、理事会の会議、以下のトピックに関する認識の確認を行いました。

給食支援量の記録方法

・月次報告の方法

・写真やビデオの撮影方法、最適なカメラ設定、構図、ポートレートとランドスケープの違いについての実践講座

セーフガーディング

・日々の事業や運営において、 子どもや弱い立場の人々の尊厳を傷つけたり、危険にさらしたりすることのないように、組織として取り組むべき責任(公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン報告書より)

・財務標準作業手順(SOP)

チームに適用される取引を行う際の財務的な手順

(学校給食担当スタッフが会議の進行を行っている様子)

Watipa Nursery School(ワティパ幼稚園)

Watipa幼稚園では、子どもたちと教師が食事の前に手を洗うことを徹底しています。手洗いを楽しくするために、教師は子どもたちを見守り、手洗い習慣を促進する明るい歌を歌いながら楽しく行っています。

(手を洗うために列を作る子どもたち)

学校給食の周りに集まった子どもたちの顔はとても輝いています。学校給食の安定した供給は、単なる栄養を超えて、コミュニティとつながりを育んでいます。

給食の香りが漂い、子どもたちの間に喜びを呼び起こします。彼らは空腹を満たすために、各一口を味わい、その美味しさを楽しんでいます。

Fatihu Deen Nursery School(ファティフ・ディーン幼稚園)

「在庫簿にサインすることは、リクニパーラの供給品の到着を確認し、私たちの子どもたちが栄養豊富な食事を受け取れることを保証する、非常に安心で希望に満ちた瞬間です。」と幼稚園の関係者が語ってくれました。

Mpotola CBCC(ムポトラCBCC)

提供された給食は、子どもにとってはその日唯一の食事であるかもしれないことがあります。学校給食は栄養だけでなく、子どもたちが安心して1日を過ごすことができるための大きな要素になっていると給食支援担当スタッフは話しています。

給食支援データ(12月)

合計支援給食数:256,711食

北部ムジンバ地区:238,820食

南部ブランタイヤ地区:17,891食

(学校関係者が給食をせいぼスタッフから受け取る様子)