いつもご支援を頂き、本当にありがとうございます。

2024年も、多くの方に支援活動について知って頂ける機会を頂き、とても光栄でした。

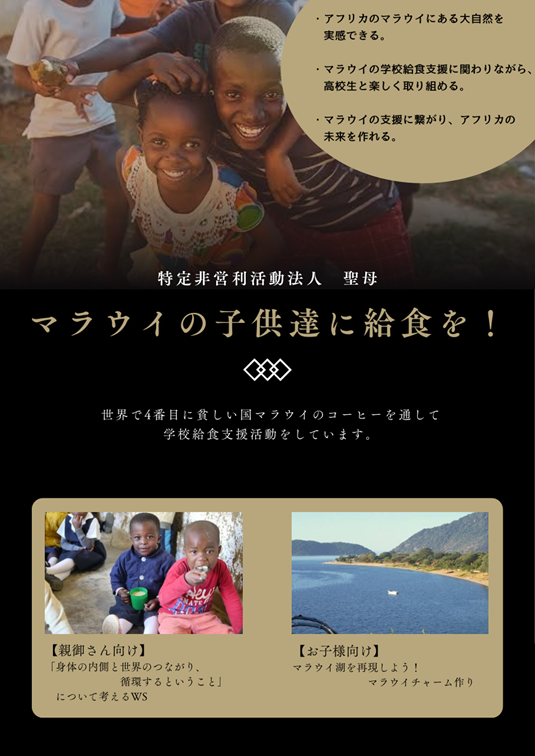

マラウイの子供たちは、皆さんのご支援により基礎的栄養をしっかり取り、日々の学校での学習にさらに高い動機を持って取り組むことができています。

以下で11月の主な活動記録、そして最後に実際の給食支援の提供数について報告させて頂きます。

改めてこの度もご支援ありがとうございます!

北部ムジンバ地区

Kazengo(カゼンゴ)小学校

小学一年生のディバインとホープの二人は、カゼンゴ小学校で初めて学び始めました。学校に通うことは、給食プログラムのおかげで毎日ワクワクする冒険のようになりました。この給食はただの食事ではなく、彼女たちにとってエネルギーと幸せ、そして学ぶモチベーションを与えています。

『学校で美味しい給食を一緒に食べるのが大好きです!』とディバインが笑顔で語り、『給食の時間が一番好き。エネルギーが湧いて勉強や遊びが楽しい!』とホープが話してくれました。

このプログラムはディバインやホープのような子どもたちに栄養を与えるだけでなく、学校に通い続ける意欲を高め、学び、そして大きな夢を持てることにつながっています。

(11月19日撮影:給食の時間に笑顔を見せるディバインとホープ)

Mzimba LEA(ムジンバLEA)小学校

「多くの子どもたちにとって、給食は一日の中で最も嬉しいひとときです。それは単に空腹を癒すだけでなく、授業への集中力を高める助けにもなっています」と、ムジンバLEA小学校の健康栄養(SHN)担当教師は語ります。

この給食プログラムを通じて、子どもたちは夢を追いかけ、教育に意欲的に取り組むための力を得ています。彼らの笑顔は、一杯の給食が子どもの人生にもたらす影響を物語っています。それは単なる食事ではなく、希望と可能性を与えるものなのです。

(2024年11月15日撮影:給食を受け取って喜ぶムジンバLEA小学校の生徒たち)

Chabere(チャベレ)小学校

「チャベレ小学校の校長として、生徒たちが教育をどれほど大切にしているかを目の当たりにするたびに感動します。毎朝、生徒たちは遠い距離を歩いて学校に来ており、教育への並外れた熱意を示しています。

給食プログラムのおかげで、私たちは温かい給食を彼らに提供できるようになりました。

このシンプルな食事は、彼らの体を栄養で満たすだけでなく、学校に通い続ける意欲を高め、授業に集中する力を与えています。生徒たちがこのように支えられると、学業面での成果が向上するだけでなく、地域の他の人々にも教育の重要性を伝えるきっかけとなります。」と学校長が語ってくれました。

(2024年11月12日撮影:給食を食べて1日を始めるチャベレ小学校の生徒たち)

St. Paul’s(セント・ポールズ)小学校

セント・ポールズ小学校に通う3人の少女、レジーナ、エレン、ワリナセが並んで立っています。その喜びに満ちた表情は、教育と学校給食が彼女たちの生活にもたらした変化を反映しています。

以前は、学校に通うことが彼女たちにとって遠い夢のようでした。家族は生活費を賄うのに精一杯で、教育よりも家事を優先することが多かったのです。さらに、学校に通えたとしても、空腹で授業に集中するのは難しい状況でした。

しかし、学校給食プログラムの導入がすべてを変えました。毎朝、温かく栄養たっぷりの給食が待っているという約束が、彼女たちの一日を始めるきっかけとなっています。

「この給食のおかげで、大好きな教科である科学に集中できるようになりました」とレジーナは話します。家事のために学校を休むことが多かったエレンは、今では看護師になる夢を描いています。一方、ワリナセは給食から得たエネルギーを大好きなスポーツ活動に注ぎ、他の生徒たちにも学校に通い続けることを促しています。

このプログラムは、栄養を提供するだけでなく、レジーナやエレン、ワリナセのような少女たちが空腹に邪魔されることなく目標を追求できるようにしています。彼女たちの笑顔と笑い声は、教育と栄養を組み合わせることで、すべての子どもたちの可能性を引き出す力を示しています。

(2024年11月12日撮影:温かい給食を楽しむレジーナ、エレン、ワリナセ)

南部ブランタイヤ地区

Makwika(マクウィカ)幼稚園

給食時間は子どもたちが集まり、温かい朝食を心待ちにする時間となっています。この取り組みは、経済的に恵まれない家庭の子どもたちにも無料で教育を受ける機会を提供し、教育への平等なアクセスを後押ししています。

(2024年11月1日撮影:マクウィカ幼稚園の様子)

(2024年11月1日撮影:マクウィカ幼稚園の様子)

Tivwirane(ティヴィワラネ)幼稚園

子どもたちの体重と身長の測定は、リクニパーラ(学校給食)が子どもたちの全体的な成長と発達をどれだけ支えているかを評価する重要な手段であり、私たちの取り組みが実際に子どもたちの成長に寄与しているかを計測しています。

(ティヴィワラネ幼稚園の写真:身体測定)

Agape(アガペ)幼稚園

子どもたちのために給食を準備することは、学校給食プログラムの重要な要素です。給食が準備される際、学校の敷地内に漂う香りは、栄養豊富な食事への期待感を子どもたちに抱かせ、希望を与えています。

リクニパーラは、子どもたちにとって喜びの源であり、心待ちにされる瞬間でもあります。

(アガペ幼稚園の様子)

All Saints(オールセインツ)幼稚園

学校給食プログラムは、チロモニ地区の小規模な幼稚園もの発展と成長を支援しています。

(オールセインツ幼稚園の写真)

Holy Cross(ホーリークロス)幼稚園

「学校給食プログラムは、親、教師、子どもたちが集まり、健康的な成長と発達を促進するための貴重なガイダンスや親と教師が交流する場を提供しています。」

(ホーリークロス幼稚園の写真)

給食支援データ(11月)

合計支援給食数:337,297食

北部ムジンバ地区:295,996食

南部ブランタイヤ地区:41,301食